2018年に創業したヘラルボニーは、松田文登、崇弥の「自閉症の兄へ向けられる冷たい視線を変えたい」という思いからはじまりました。「障害」という言葉の中に押し込められた、一人ひとりの個性……「異彩」を解き放ち、先入観や常識というボーダーを超え、「100年先の⽂化をつくる」挑戦です。

コロナ禍という非常事態、多くの人々が行動を制限されるなかで、ヘラルボニーはオンラインとリアルの双方から発信し、アクションしつづけました。「この国のいちばんの障害は『障害者』という言葉だ」とメッセージを掲げた意見広告。福祉の現場に不足したマスクを届けるためのプロジェクト「#福祉現場にもマスクを」。渋谷スクランブルスクエアや盛岡のカワトク百貨店など全国5カ所でのポップアップストア開催──。

“不要不急の外出”を慎むよう呼びかけられる時代だからこそ、せめて「異彩」に触れることで心が躍り、日常が彩られますように……そんな願いとともに、積極的にブランド展開を進めていったヘラルボニー。幾度となく資金ショートの危機を潜り抜けながら、“攻めの姿勢”を貫くためにシードラウンドの資金調達を行い、スタートアップとしての一歩を踏み出しました。「ヘラルボニー100年史 EPISODE:04」では、数々のピッチコンテストを席巻し、スタートアップとしてさらに加速するヘラルボニーの歩みを追っていきます。

これまでのエピソード

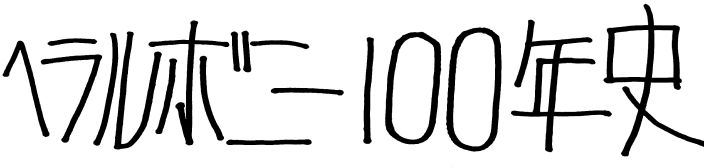

2021年は、それまで地道に蒔いてきた種がいっせいに芽吹くようにはじまりました。2月1日に「三菱地所アクセラレータープログラム 2020」への採択、同月17日に「第3回 日本オープンイノベーション大賞 環境大臣賞」の受賞、同月18日「ICCサミット FUKUOKA 2021 ソーシャルグッド・カタパルト」の優勝と、立て続けに栄誉を手にしたのです。さかのぼること2年、2019年11月28日に「JR東⽇本スタートアッププログラム2019」でオーディエンス賞を受賞したことが、ヘラルボニーにとってピッチコンテストに照準を定める大きなきっかけとなりました。

JR東日本スタートアッププログラム2019の様子

崇弥「はじめてJR東日本とご一緒したとき、これほど大きなプロジェクトを任せてもらえるんだ、と驚いたんです。まだ資金繰りも厳しかったなか、多額の共創資金をいただいて実証実験を行えるのは、本当にありがたいことでした。まだ創業間もない私たちが大企業と協業するには、社会的信用も不十分でしたし、なかなか交渉がうまくいかないこともありました。それで、『ピッチに出て採択してもらえればいいんだ!』と、かたっぱしからコンテストを調べてエントリーすることにしたんです」

その後も3月9日に東京都が主催する「NEXs Tokyo 連携モデル事業創出プログラム 第二期 デモデイ DIVEコース 最優秀賞」を、3月18日に東急が主催する「東急アクセラレートプログラム 2020 Demo Day」で東急賞(最優秀賞)を受賞するなど、ヘラルボニーはスタートアップコミュニティで高い評価を受けるようになりました。

時にはひとりで、あるいはふたりで、Zoomの画面越しやライトアップされた壇上で……向かう先々で、崇弥と文登はまるで競い合うようにプレゼンを重ねました。その多くでヘラルボニーは賞賛の声を浴びましたが、そのたびにふたりは身が引き締まる思いでした。それだけ応援してくれる“仲間”が増え、その期待に応える責任がかかってくるからです。

ピッチコンテストへの登壇がさまざまな転機につながっていった

文登「どんなに評価されても、双子だから調子に乗りようがないんですよ。カレンダーに少しでも空いてる時間があったら、『おまえ、ここ暇じゃん!』ってすぐ言われるから(笑)。話を聞いてもらうたびに共感してくださる方が増え、評価してくださったのは本当にありがたいことでした。できるだけ多くの方に関心を持ってもらいたい、と、ピッチイベントで熱烈に応援してくれる人と出会ったら、その方の会社でも社内講演会をさせてもらえるようにお願いしていました。そうすると他の社員の方も巻き込めたり、経営陣の方に直接話を聞いてもらえたりすることもあって、単発企画にとどまらず長期的な関係性を築けるようになってきたんです」

2月25日に開催された「Marui Co-Creation Pitch 2021」を契機にパートナーシップを組むこととなった丸井グループも、そんな企業のひとつでした。丸井グループは2019年に「ビジョン2050」を公表し、「ビジネスを通じてあらゆる二項対立を乗り越える世界を創る」と、経営方針としてインクルーシブな社会の実現を目指しています。そのスタンスはヘラルボニーとも共通する部分があるのではないか、とピッチイベントに臨みました。

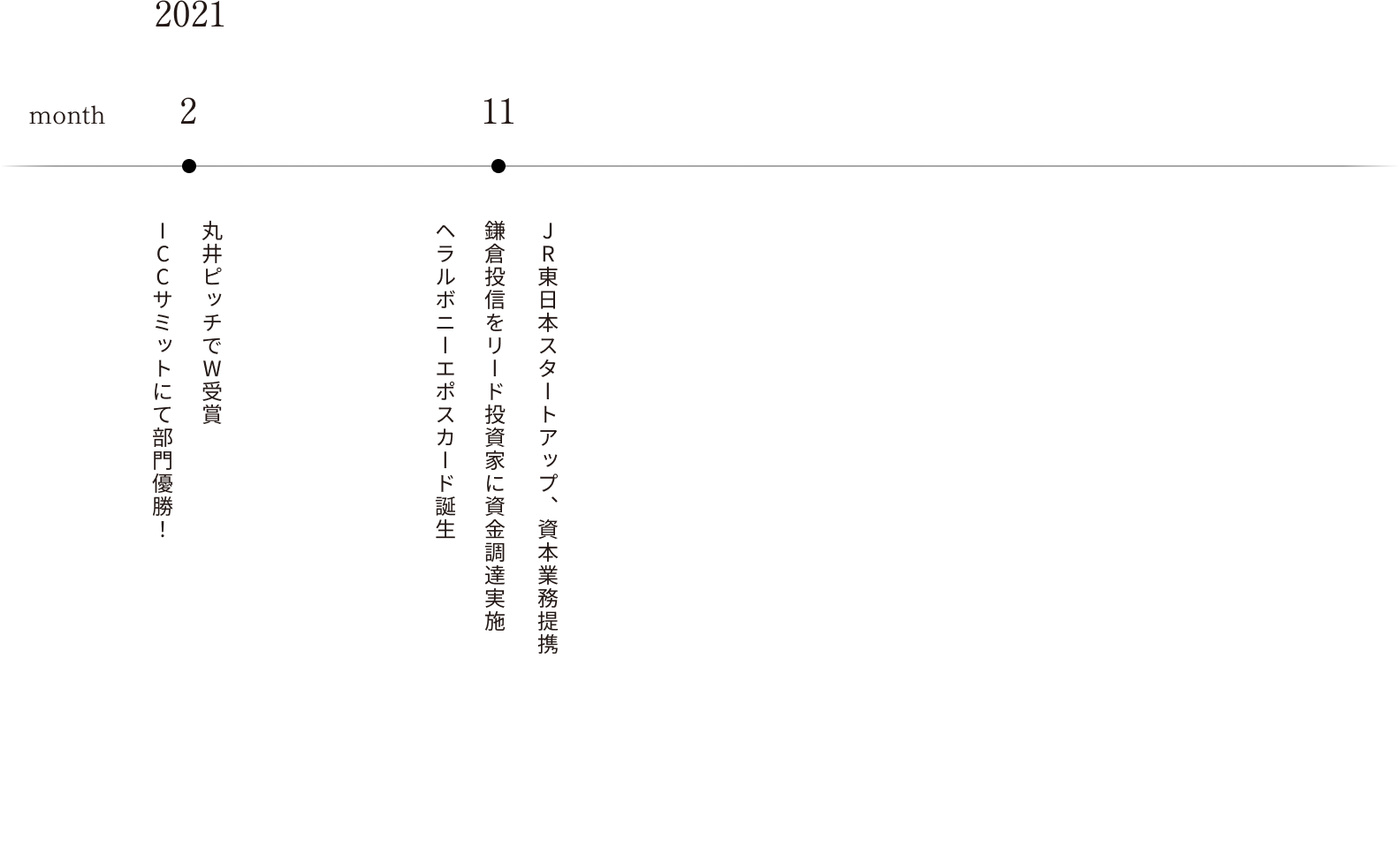

「一次選考からヘラルボニーはまさに“異彩”を放っていました。福祉業界でビジネスを成立させる、NPOではなく株式会社として、スタートアップとしてIPOを目指す……。私自身、子育てと仕事の両立に悩む一個人として、社会のあり方に疑問を持つことはあっても、それを変えるのは難しいのではないかとあきらめていました。そんなときに出会ったヘラルボニーの創業ストーリーには胸を打たれましたし、松田さんご兄弟のお母さまにも尊敬の念を抱きました。社会を本来あるべき姿に変えるために、松田さんをはじめヘラルボニーの方々は大きなチャレンジをしている。自分自身もそこへ少しでも関われたらいいな、応援しない手はないな、と、自然に思えたんです」

(株式会社丸井グループ 共創投資部 兼 D2C&Co. 株式会社のチーフリーダー 武藤夏子さん(右) 左は丸井グループを担当する株式会社ヘラルボニーの新井博文

そう話すのは、Marui Co-Creation Pitchを担当する株式会社丸井グループ 共創投資部 兼 D2C&Co. 株式会社のチーフリーダー、武藤夏子さんです。武藤さんはイベントを通じてヘラルボニーを知り、プロジェクトを推進したひとりです。ヘラルボニーはMarui Co-Creation Pitchにおいて、ある提案を行いました。それは、丸井グループが発行するエポスカードのラインナップに「ヘラルボニーカード」を加えるというものです。

ユーザーがエポスカードを利用すると、通常はエポスポイント0.5%が加算されます。ヘラルボニーカードは、作家たちのアートワークを券面に採用し、利用額に応じて加算されるポイントのうち0.1%を作家や福祉施設への報酬に充て、今後の活動に役立ててもらおうというアイデアです。私たちにとっては、ヘラルボニーのビジネスモデルをクレジットカードに応用したシンプルなアイデアでしたが、丸井グループにとっては思いがけない企画だったと武藤さんは振り返ります。

武藤「『お客さまからポイントをいただく』モデルは海外にはありましたが、当時日本にはほとんど存在しませんでした。お客さまにリサーチしたとしても、そうしたニーズはまったく見えてきません。お客さまに受け入れてもらえるのか、という思いはありましたが、崇弥さんのプレゼンは本当に素晴らしかった。優秀賞とオーディエンス賞を同時受賞するほど、多くの社員が心をつかまれたんです」

利用額の0.1%が福祉を支える力に変わる「ヘラルボニーカード」

Marui Co-Creation Pitchはこの年が初開催ということもあり、丸井グループでは「確かな実績につなげたい」との思いもあったようです。人事異動を待たずピッチ後すぐに有志に呼びかけ、5月には正式に社内チームを編成。2週間ごとにミーティングし、システム開発やデザイン、規約関連の調整などが急ピッチで進められ、わずか半年後の11月1日には「ヘラルボニーエポスカード(現・ヘラルボニーカード)」を発行する運びとなりました。想定以上にお客さまからの反響は大きく、サービスリリースから1年4カ月後には会員1万人を突破。今に続く丸井グループとの共創の確かな一歩となりました。

数々のピッチイベントへの挑戦や企業との共創プロジェクトと並行して、ヘラルボニーはスタートアップとして次なる資金調達を検討していました。スタートアップ業界は資本主義の論理がもっとも色濃く表れる業界のひとつと言えるかもしれません。投資家やファンドの多くはIPO(新規上場)でできる限り多くのリターンが得られることを期待し、スタートアップやその事業の成長性を見極めています。けれども私たちは目先の利益やリターンばかりを優先するのではなく、あくまでヘラルボニーが実現したいビジョンに強く共感してくれる企業を求めていました。

そんなとき、当時ヘラルボニーの顧問弁護士を務めていた小野田峻さんから紹介してもらったのが、独立系の投資信託会社として知られる鎌倉投信でした。鎌倉投信は次世紀に向けて、これからの日本に必要とされる「いい会社」に投資する投資信託「結い2101」を運用しています。日本でもソーシャルインパクト投資への関心が高まりつつありましたが、投資信託を運用する会社としてその先駆けとなった存在でもあります。そんな鎌倉投信が新たにファンド(有限責任投資事業組合)を立ち上げるというのです。それが、「これからの社会を創発するスタートアップ」への投資に特化した「創発の莟(つぼみ)」でした。

「これまでの資本主義的な価値観では、多くのスタートアップがユニコーン企業を目指し、とにかく株価を上げることが良しとされてきましたが、その陰で大半の企業が潰れてしまうのがあたりまえだったわけです。けれども『創発の莟』は、ファンドとして新たなコンセプト……社会創発を志向する、持続可能なスタートアップがもっと世の中に増えていくような枠組みをつくりたかった。そういった意味では、ヘラルボニーは事業モデルとしても価値観としても、私たちと相性の良い企業だと感じました」

そう話すのは、鎌倉投信の代表取締役社長を務める鎌田恭幸さんです。鎌田さんは、創発の莟の運営責任者である江口耕三さんとともに、ヘラルボニーを温かく見守り、導いてくれました。

鎌倉投信株式会社 代表取締役社長 鎌田恭幸さん

鎌田「創発の莟を立ち上げてすぐの頃に江口さんからヘラルボニーの話を聞いて、事業としては非常にユニークだと思いましたが、正直なところ、当初の事業計画はとても他の投資家にも持っていけるレベルのものではありませんでした。1年目に売上1億円、2年目に2億、次は3億……売上も顧客数も伸びていきます! みたいな直線的な計画で(笑)。

そこから江口さんが壁打ち相手になって、彼らの熱量や思いを数字に落とし込んで、設備投資や店舗展開、人員計画といった複合的な要素を加味した蓋然性の高い計画に組み直していきました。はじめはどうなることかと思ったけど、そこからのキャッチアップは非常に早くて、数週間でかなり改善したものを提示してくれました。わからないことに対して素直に耳を傾け、スピード感を持って実現に近づける……コミットメントの強さを感じましたね」

江口さんは、はじめてお会いした2021年3月から数カ月間に渡り、スタートアップとして基本的なことすらままならなかった私たちに対して、根気強く伴走・支援してくれました。その一方で、ヘラルボニーのビジネスが本当にうまくいくのか、価値創造できるのかを探るべく、150人以上もの方々にヘラルボニーの可能性について尋ねたといいます。そして最終的には、創発の莟にとってもはじめてとなるリード投資家として、ヘラルボニーの資金調達を取りまとめてくれました。

2021年11月15日、ヘラルボニーはシリーズAラウンドの資金調達を実施しました。鎌倉投信を筆頭に、丸井グループの子会社であるD2C&Co.、さらに東京駅構内のアートミュージアムやアップサイクルバッグなど共創プロジェクトに取り組んできたJR東日本スタートアップ株式会社、地元岩手で創業当初からお世話になってきた岩手銀行の子会社のいわぎん事業創造キャピタル株式会社、以上4社による資金調達です。

2018年の創業から、ただ必死に目の前のプロジェクトに取り組み、成功させようと走り続けてきたヘラルボニーにとって、JR東日本、丸井グループ、岩手銀行……そして鎌倉投信と、一つひとつ紡がれてきた縁が大きな礎となった感慨がありました。

そして2021年にはもうひとつ、ヘラルボニーの進む道を方向づける、あるできごとがありました。4月25日、創業の原点である岩手県盛岡市に「HERALBONY GALLERY(ヘラルボニー ギャラリー)」をオープンしたことです。それは福祉領域を拡張し、文化を創出するヘラルボニーにとって、新たな挑戦を意味する場所のはじまりでした。

私たちは事業の将来性、市場動向、社会性……さまざまな角度から検討したうえで投資先を決定しますが、起業家が成功するためにもっとも重要なのはやはり、強い信念……何かを成し遂げようとする強い思い、執念だと考えています。松田兄弟は、お兄さまと関わるなかで感じた社会への理不尽さに対する強い怒りや疑問があって、強烈な原体験となっている。純粋な動機があります。それでいて、どこか応援したくなるような人柄……素朴さ純粋さがあって、双子ふたりで支え合いながら、経営者として成長している。それがとても魅力的なんです。

障害のある方々のアート作品を見ていると、その美しさ、個性豊かな表現に心を打たれます。ヘラルボニーによってその素晴らしさが、プロダクトや空間デザイン……さまざまな形で展開されていく。創業当初から高いクオリティで実現されてきたと思いますが、今後ますますそのアートの素晴らしさを訴求し、誰もがその価値を疑わないようなブランド展開を期待しています。

ヘラルボニーはものすごいスピードでさまざまな壁を突破しているなと感じます。LVMHイノベーションアワードだって、獲ろうと思って獲れる賞ではありません。ヘラルボニーのビジョンを実現するため、さまざまなスタッフの方々が尽力して、要所要所で突破口を開くような優秀な人たちが集まってきて、組織として大きく成長しているのが原動力となっているのでしょう。そのなかではまだ足場が固まっていないところ、アクセルを強く踏みすぎているところもあるかもしれませんが、それを感じさせない強さがあります。松田両代表が「ここへ向かうぞ!」と旗を上げて、スタッフや周りの関係者、支援者たちが主体的に動きながらも、ブレることなく前へ進んでいる。そういったパワーがあるなと感じます。

ヘラルボニーが取り組んでいるのは、資本主義の概念を覆す事業モデルだと考えています。いかに効率的にお金を増やすか……そうしたメカニズムで動いている世界において、その流れに乗ることのできない人々は端に追いやられてきました。これまで障害のある方々は、経済合理性において過小評価されてきたわけです。けれどもヘラルボニーの登場によって、彼らは経済を動かす主人公のひとりとなりました。資本主義社会の構造を大きく変化させたのです。

資本主義社会において、経済成長を追い求めてきた結果、さまざまな歪みが生まれています。経済格差、気候変動……そうした負の部分に目を向け、社会の仕組みのなかで本来価値あるものを価値化する。新たな経済圏をつくり、価値創造ができる事業モデルは、今後ますます増えていくと考えています。ヘラルボニーはそんな事業に取り組む企業のトップリーダー。多くの人々の夢を託された企業のひとつと呼べるでしょう。

大学卒業後、日系信託銀行、外資系資産運用会社にて資産運用業務に従事。2008年11月に鎌倉投信株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。一貫して、投資や資産運用に係る仕事を通して、会社経営の在り方、金融や資本主義の在り方を見つめてきた。2010年3月、主として上場企業の株式を投資対象とした公募型の投資信託「結い2101(ゆいにいいちぜろいち)」の運用・販売を開始。2021年3月、これからの社会を創発する可能性を秘めたスタートアップを支援する私募型の有限責任投資事業組合「創発の莟(つぼみ)」の運用・販売を開始。独自の視点で「いい会社」に投資し、多くの人と共にその発展・成長を伴走・支援することによって、よりよい社会、よりよい未来の実現を目指している