「異彩を、放て。」──2018年に創業したヘラルボニーは、松田文登、崇弥の「自閉症の兄へ向けられる冷たい視線を変えたい」という思いからはじまりました。「障害」という言葉の中に押し込められた、一人ひとりの個性……「異彩」を解き放ち、先入観や常識というボーダーを超え、「100年先の⽂化をつくる」挑戦です。

「るんびにい美術館」との出会いによってスタートした、ヘラルボニーの前身「MUKU」は、さまざまな人を巻き込み、ネクタイや洋傘などを商品化。作家たちが描く唯一無二の世界観と「MADE IN JAPAN」のものづくり技術の粋が掛け合わされたプロダクトは、少しずつ注目されるようになってきました。

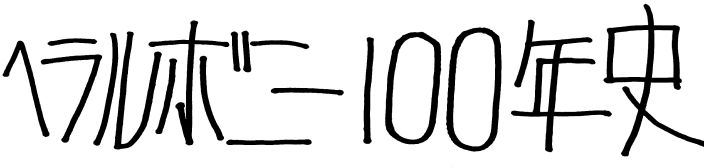

仲間たちとともに、あくまで副業としてはじめたMUKUでしたが、プロダクトを購入してくれるお客様、福祉に携わる方、障害のある方やそのご家族……と共感の輪が広がるにつれ、崇弥と文登は本気でこの仕事に取り組みつづけたいと考えるようになりました。2018年7月、社名を「株式会社ヘラルボニー」、岩手県花巻市にある母方の実家を本社所在地とし、新たな挑戦がはじまりました。「ヘラルボニー100年史 EPISODE:02」では、創業から2019年までのわずか1年半に起こった奇跡と、その裏側にあった“行き当たりばったり”の日々に迫ります。

「障害のある方や福祉に対する認識を変えたい」という強い思いではじめたヘラルボニーでしたが、文登の言うとおり、まだまだ「ふたり分の年収を確保するほどの売上高もない」状況でした。MUKUへの関心が高まってきたというものの販路は限られており、次々に売れるほどではありません。

崇弥は前職の先輩や取引先などにかけ合い、さまざまなクライアントワークに取り組みました。企業のウェブサイト制作やステートメント策定、飲食店のコピーライティング、地方自治体の関係人口創出プランニング、プロモーションプラン提案……頼まれた仕事はなんでもやりました。

崇弥「ヘラルボニーの定款には『CSR・CSV・SDGs』『福祉』『社会課題解決』といった言葉を掲げていましたが、実際にはほとんど関係のない仕事ばかり。『俺、こんなことするために仕事辞めたわけじゃないのに!』って、彼女に愚痴ったこともありましたね」

けれどもそんな泣き言をこぼしてもいられなくなりました。崇弥は彼女との間に子どもを授かり、結婚することになったのです。しかも運命的なことに、崇弥と文登、それぞれの妻となったパートナーは、まったく同じ生年月日でした。文登がヘラルボニーに合流するまで、ふたり分の家族が暮らせるくらいには、なんとか会社を軌道に乗せなければ……崇弥はますます仕事に邁進します。

「起業祝いに、“現物支給”するよ」。そう言って、ヘラルボニーのミッションバリューを考えてくれたのは、PARK Inc.代表でコピーライターの田村大輔さんでした。田村さんは崇弥の前職時代の先輩で、Smart HRや茅乃舎などさまざまな企業のブランディングやスローガン策定を手がけていました。田村さんは以前から崇弥たちの活動を応援してくれていて、MUKUのときにもスローガンを考えてくれました。

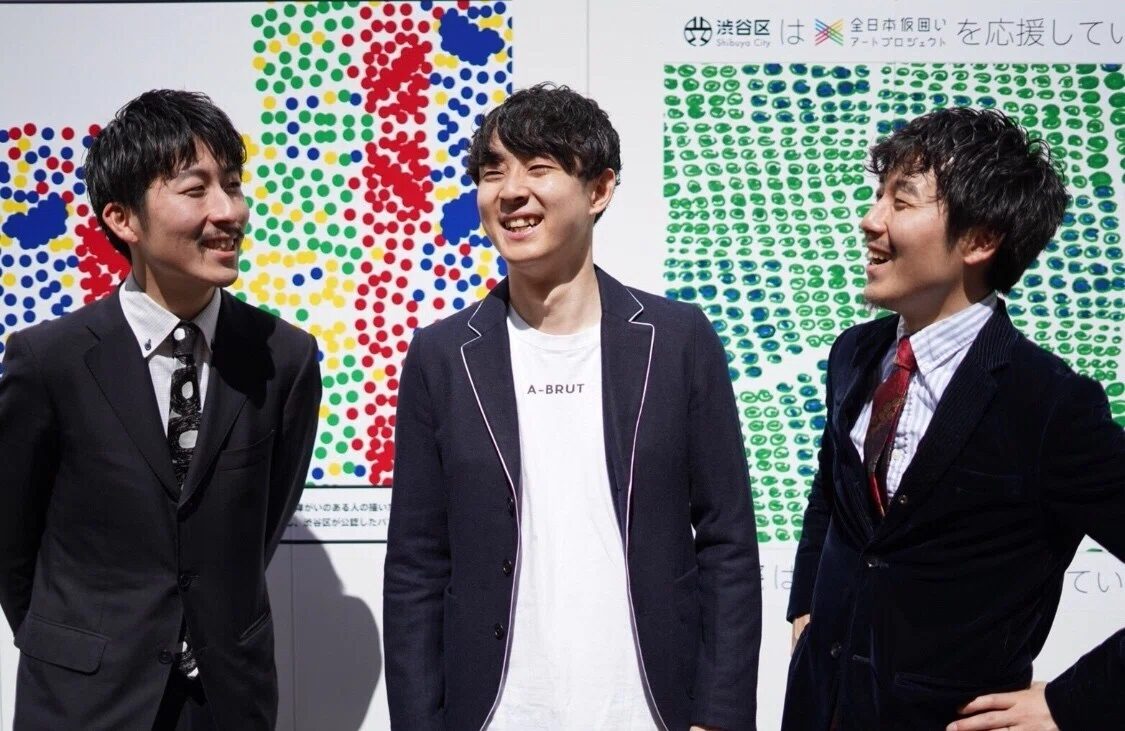

(左)松田文登(中央)田村大輔さん(右)松田崇弥

田村「MUKUで実感したのは、彼らは今までになかったマーケットをつくろうとしているんだ、ということ。人々のニーズに応えるためではなく、目指す世界のためにプロダクトをつくる。ならば、その世界観を文化として醸成し、土壌を耕していかなければならない。ヘラルボニーの思想を落とし込んだミッションバリューをつくることが、それを後押しするのではないかと感じたんです」

田村さんは崇弥と文登からどんな世界を目指しているのか、何を大切にしているのか、つぶさにヒアリングしたうえで、後日ミッションバリューを提案してくれました。「普通じゃないって、可能性。」「福祉実験ユニット」……20案近くのなかから、崇弥も文登も「これがいい」とミッションに選んだのは、『異彩を、放て。』という言葉でした。

るんびにい美術館で出会った作家たちの作品の素晴らしさに突き動かされるまま、仲間とともに半ば衝動的に活動してきた崇弥と文登でしたが、時にさまざまな壁や境界線の存在を感じることもありました。障害のある方への偏見や先入観はもちろん、福祉に関わる方自身にさえ、「障害のある方を支援する」「救済する」といった価値観があること。知的障害のある人は「庇護すべき」で「かわいそう」な存在であるという、固定観念があること。

「普通の人」と比べれば、日常生活で介助や支援が必要な場面は多く、できないことも多いのは確か。その一方で、知的障害があるからこそ細部に渡るこだわりや集中力が生まれ、類まれな表現となるのも事実です。「できない」から「できる」ように無理に強いるのではなく、ありのままでも幸せでいられるよう、社会のほうを変えていく。「知的障害」という画一的な言葉の向こう側にある一人ひとりの個性を解き放ち、「福祉」の枠組みからはみ出て、「異彩」をさまざまな形で社会に届けることで景色を変え、人々の意識を変える──。そんな思いをミッションに込めました。

MADE IN JAPAN、本物志向のものづくりとともに、事業のもう一つの柱に据えたのは、「ライセンスビジネス」です。作家や福祉施設とライセンス契約し、アート作品をデジタルデータにしてIP(知的財産)として管理。企業とのコラボレーションによってさまざまなプロダクトやサービスを生み出し、パートナー企業から報酬を得ることにしました。その利益はもちろん、作家や福祉施設に還元し、新たな活動の原資にしてもらいます。

MUKUではるんびにい美術館と福島県猪苗代町にある「はじまりの美術館」に所属する作家たちの作品をもとにプロダクト開発を行いましたが、より多くの作家や福祉施設とともに協業するため、崇弥と文登は全国各地の福祉施設を巡りました。会社としてはまだわずかな実績しかありませんでしたが、何より実際のプロダクトが“名刺代わり”となりました。「こんなに素敵な商品になるんですね」と、福祉施設単独ではなかなか実現できないものづくりの価値が伝わり、ビジネスモデルにも強い共感と賛同を得られるようになったのです。

さらに企業との協業プロジェクトも動き出しました。東京の拠点としていた「100BANCH」のつながりで担当者を紹介してもらい、「Panasonic Laboratory Tokyo(パナソニック・ラボラトリー東京)」のインテリアとして作品を採用してもらうことが決まったのです。るんびにい美術館の工藤みどりさんと佐々木早苗さんの作品を壁紙やクッションにしてオフィスを彩ることになりました。大手企業とのプロジェクトは強力な後押しとなり、他の企業との交渉も一気に具体化するようになりました。

オフィスエリアの壁紙・クッションにアートが起用されているPanasonic Laboratory Tokyo

一方、文登はヘラルボニーへの合流を前に、あるアイデアを温めていました。建設現場にある「仮囲い」に、アート作品を掲げるという構想です。後にヘラルボニーへ入社することになる泉雄太とともに、建設業界にとってもメリットのあるプロジェクトになるよう、企画を練っていきました。泉は当時、大手ハウスメーカーに勤めていて、文登とは「同じエリアで働く同業他社の社員」として知り合い、意気投合した友人のひとりでした。

文登は住宅部門で働いていた頃、建設現場が真っ白な仮囲いで覆われているのを「もったいない」と感じていました。仮囲いとは建設現場にある塀のことで、防音防塵や安全などのために設置されています。そこにアート作品を掲げれば、街なかが「美術館」になるのではないかと考えたのです。

文登「崇弥に説明したときは全然ピンと来てなかったみたいなんですけど(笑)、仮囲いにはチャンスしかないと思ったんですよ。公共工事の際、工程管理や安全性の確保、地域への貢献などが『工事成績評定』として採点される制度があるのですが、地域への貢献はなかなか形にしづらい。仮囲いを活用すれば、建設会社にもメリットがあるんじゃないかと考えたんです」

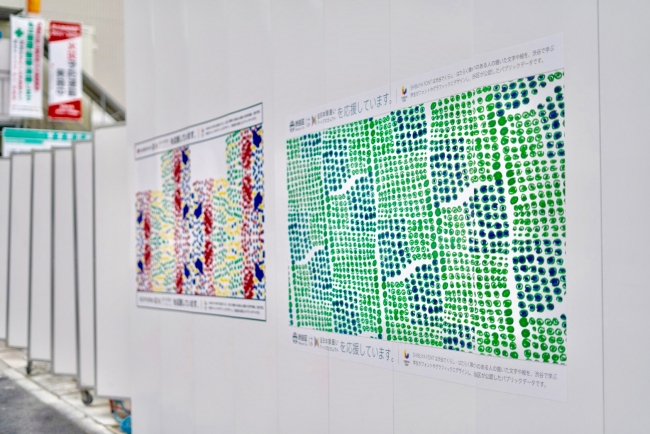

建設業界の課題意識を踏まえたうえで考えた企画は、その名も「全日本仮囲いアートプロジェクト(現・WALL ART MUSEUM)」。仮囲いを「ソーシャルミュージアム」に見立て、アート作品を掲げることで周辺地域への発信を図り、景観保護や社会貢献につなげるというものです。

こちらも100BANCHのつながりで当時渋谷区副市長だった澤田伸さんを紹介してもらい、熱心にプレゼンしたところ、2019年3月から神南にある建設現場の仮囲いに、期間限定でアート作品が掲出されることになりました。渋谷という“東京のど真ん中”でソーシャルミュージアムが実現したのを皮切りに、その後全国各地の建設現場でヘラルボニーのアート作品が展開されるようになっていきます。

2019年3月から2020年11月まで渋谷区神南にて実施された「全日本仮囲いアートプロジェクト」第1弾

2018年12月、ついに文登が正式にヘラルボニーに合流し、代表取締役副社長に就任することになりました。東京と岩手、二つの都市を拠点とし、手分けして一気に攻勢をかけようと意気込む崇弥と文登でしたが、会社としての基盤は揺らいでいました。ずっと副業で手伝ってくれていた大田雄之介の物流スタートアップへの転職が決まり、本業に専念することになったのです。

MUKU時代から学生インターンとして関わっていた加藤(旧姓 西野)彩紀も、大学卒業を機にヤフー(現・LINEヤフー)へ就職することになりました。加藤には知的障害のある妹がおり、ヘラルボニーの理念に強く共感し、そのまま社員として働くことを願っていました。けれども残念ながらその時点では、ヘラルボニーにもうひとり社員を採用する資金はなかったのです。

加藤はヤフーで働きながら、副業としてヘラルボニーに関わることになったものの、次々と企業案件が決まり、ブランドとしても注目が広がりつつあるなか、崇弥と文登、そして副業のメンバーと学生インターンだけでどうにかするのはもはや限界でした。

ヘラルボニーのやりたいことが少しずつ形になりそうなのに、資金も人も、何もかもが足りない。まずは堅実にビジネスを続けられるようにしなければ……そんな矢先、岩手県に提案していたコンペが通ったという知らせが届きました。県からの委託事業として、「いわて若者カフェ」というコワーキングスペースの運営を担うことになったのです。

若者の交流・活動支援という、福祉に関連する事業ではありませんでしたが、そこには地域創生やまちづくりに取り組む団体や個人が集まっていました。岩手を拠点にネットワークを広げ、地盤を築くためには、願ってもない機会でした。

2019年4月、新年度を迎え、いわて若者カフェの専任担当として採用されたのが、現在セールスディレクター/デザイナーを務める丹野晋太郎。“正社員第1号”です。丹野は大学時代、文登の行きつけの居酒屋でバイトしていたのをきっかけに知り合いました。新卒で広告代理店に入社し営業を務めていたものの、クリエイティブ職に挑戦したいと考えていたところ、文登に誘われヘラルボニーへ入社しました。

(中央)正社員第1号の丹野晋太郎

いわて若者カフェのスタッフとして利用者のサポートやイベント企画を行いながら、ヘラルボニーの商品管理や配送も行う毎日。すぐに発送に対応するため、丹野は言われるがまま、自宅に商品在庫を抱えることになりました。ワンルームの部屋には布団を敷くわずかなスペースを残すのみ。天井に届くほどダンボールが積み上げられ、その隙間を縫って部屋を出入りしなければなりませんでした。

丹野「文登さんも出張が多いし、僕がなんとかするしかないって思っていました。本当、今思えばちょっとおかしいんですけど、会社への不満はゼロだったんですよね(笑)。できたばかりの会社だし、いろいろと揃っているわけがないと思っていました。それより何より、ヘラルボニーのクリエイティブがものすごいなって。どうやってこれが生み出されるのかを知りたいというのが、最初の大きな動機でした」

同年7月ファッションブランド「TOMORROWLAND」とのコラボレーションでハンカチを発売し、9月には渋谷区桜丘の再開発エリアで60メートルに及ぶ仮囲いアートプロジェクトが実現。さらに崇弥と文登は「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2019」に選出されました。ビジネス誌『Forbes JAPAN』が、“世界を変える30歳未満の30人”を選ぶという企画で、ソーシャルアントレプレナー部門を受賞したのです。

資金調達にも目処がつき、企業からの問い合わせも格段に増えたタイミングで、ヘラルボニーはさらに社員を採用しました。前述の加藤と泉です。加藤は本配属を前にわずか3カ月でヤフーを退社し転職。泉は文登からの再三に渡る誘いを固辞し、崇弥とふたりがかりで説得されようやく入社を決めました。

泉「前職のときはちょっと手伝うくらいでしたけど、転職となると……何度も断りましたね(笑)。最後は焼肉屋に呼ばれて、文登だけだと思ったら崇弥もいて……ついに根負けして、『よし、やるかぁ!』って叫びましたよ(笑)」

崇弥と文登がトップセールスとなり、企業や福祉施設を飛び回る。崇弥が思いついたアイデアを加藤が企画書に起こし、プロジェクトが決まればメンバー総がかりで実現させる──。それぞれの担当や役職は当然決まっていましたが、厳密な役割分担はありませんでした。気づいた人がやる、やったことがなくてもやる。何の根拠もないけど、わかったふりをして、やってみる。毎日新たな失敗と発見の連続でした。

加藤「とにかく行き当たりばったりでしたね。今だから言えますけど、仮囲いのアート作品が塗装ごと剥がれてしまい、どうしよう……なんてこともありました。1000部チラシを封入しなきゃいけないのに、出社したらオフィスには誰もいなくて、ふてくされて翌日休んだことも。私自身、社会経験もスキルもなかったですし、やったことのないことばかりで、失敗から次の対策を学んでいくような感覚でした」

(左上)泉雄太 (中央左端)加藤彩紀 (右上)大田雄之介

丹野と泉は電話で互いに励まし合って、泣いたことも。うまくいかないこと、くじけそうになることがあっても折れずにいられたのは、ヘラルボニーの歩みが一日一日、確かな「異彩」となって、新たな世界を広げていく実感があったからです。

2019年12月14日から11日間、JR花巻駅をキャンバスに見立て、ヘラルボニーのアートで彩る「HANAMAKI ART STATION」が実現しました。駅舎の窓164枚を、作家の八重樫季良さんの作品でラッピングし、週末とクリスマスの夜には構内すべての照明が点灯されました。ステンドグラスさながら輝く駅舎は、まるで夢のようでした。

【世界ダウン症の日】描き、続ける。ー作家 • 八重樫季良の人生ー

八重樫さんは自らの作品で彩られた駅舎を見て、笑顔で親指を立てました。自分の絵のアートネクタイを身につけ、誇らしそうに。翌日の岩手日報には「地元の芸術家、花巻駅を彩る」と報じられました。「障害者」という肩書きが、一つ外れた瞬間でした。

崇弥くんとは前職のオレンジ・アンド・パートナーズで出会いました。インターンとして入社した彼は(小山)薫堂さんのゼミ出身ということもあって、周りからはかなり期待されていたんじゃないかな。でも最初は実務がメインで、進行管理や雑用も任されるから、手探りの状態が続いていた。深夜まで働いて、神谷町の中華料理屋さんでひどく落ち込む彼を励ましたこともありましたね。当時崇弥くんはみんなからイジられつつも愛されるキャラで、なぜだか「人を巻き込む力」がありました。その力が今まさに実を結んでいる気がします。

ミッションを考えたとき、福祉の文脈からなるべく離れようと思ったんです。障害のある方について語るとき、多くの人は「なのに」「だけど」といった、どこか無意識のうちに庇護するような言葉を使いがちだと思うんです。でもそうしたバイアスやレッテルを取り外していかなければ、既存の枠組みから脱して、より多くの人に届けることはできません。崇弥くんから作品を見せてもらったとき、ただ純粋に「すごい」と感じました。これほど才能ほとばしる人たちがいたのか、と率直な感情の延長線上で言葉を紡いでいけば、強い共感を呼ぶものになるのではないか、と考えたんです。

「異彩を、放て。」という言葉を今でも大切に思ってもらっているのは、とてもありがたいこと。何より、彼らがその言葉のちからを信じて、使いつづけてくれたことに尽きます。壁に飾っただけの言葉は形骸化し、古びてしまう。僕のつくった言葉に水をやり、大切に育ててくれたからこそ、血肉となって意味を成しているんです。

ミッションに「知的障害」とある通り、彼らにとってお兄さんの存在は大きく、創業当初から福祉業界を変えたいという思いは強かった。それは今も変わっていないはずです。ただ、現実として今、ヘラルボニーが変え得る領域は、福祉だけに留まりません。人種や性別、学歴や職業……属性によるさまざまなバイアスにとらわれている人々を、解放できる可能性を秘めていると思うんです。

今はヘラルボニーそのものに対する注目と、ソーシャルインパクトビジネスへの関心とが掛け合わさり、“バズっている”状態に感じますし、それは素晴らしいことだとも思います。けれども「100年企業」を目指すなら、いかに「バズで終わらせない」かが大切です。もちろん、資本主義社会に向き合い、経済規模を広げるためには、バズが必要となることもある。でも水やインフラのように当たり前のように存在して、100年つづく企業になるためには、文化として世の中に根づくことがきっと重要です。

人の価値観を変え、バイアスを解くことは容易ではありません。もしかすると事業規模を広げるより難しいかもしれない。それだけ時間がかかると思うんです。だからこそバリューでも「誠実謙虚」と掲げているように、まずは目の前のことを誠実に積み重ねていく。ルイヴィトンやエルメスといった歴史あるブランドだって、創業時から100年生き残ろうと緻密に戦略を立ててやってきたわけではないはずですからね。この社史を通じて記される1年1年が積み重なった結果として100年経ち、ヘラルボニーの思想が文化として根づいていくといいなと思います。