「異彩を、放て。」──2018年に創業したヘラルボニーは、松田文登、崇弥の「自閉症の兄へ向けられる冷たい視線を変えたい」という思いからはじまりました。「障害」という言葉の中に押し込められた、一人ひとりの個性……「異彩」を解き放ち、先入観や常識というボーダーを超え、「100年先の⽂化をつくる」挑戦です。

岩手県金ヶ崎町で生まれ育った松田文登、崇弥は、兄である翔太さんの存在によって、社会に対する違和感を持つことになりました。「障害者だって同じ人間なんだ」──当時小学4年生の文登による作文に記された叫びは、やがてヒップホップとの出会いにより、反骨精神となってふたりの心に刻まれました。

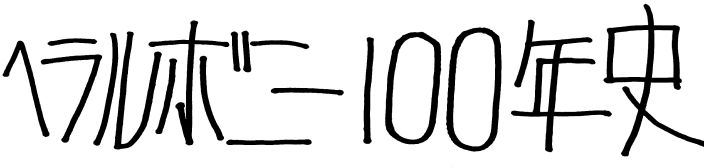

やりたいことに突き進んだ大学時代を経て、それぞれ営業、企画プランナーとしてキャリアをスタートさせた文登と崇弥は、仕事のなかでも自分自身のアイデンティティを確立しようともがきます。そして崇弥が「るんびにい美術館」と出会ったことで、ふたりの運命は大きく動き出します。「ヘラルボニー100年史 EPISODE:01」ではMUKUの誕生、そして会社設立へと駆け抜ける3年間を追い、ヘラルボニーの原点を明らかにします。

2015年、夏。「ここ、超ヤバいって!」──るんびにい美術館で観た作品の衝撃の大きさは、そのまま崇弥の行動力となって走り出しました。文登だけでなく、大学時代からの友人や会社の先輩に声をかけ、作品の写真を送り、「何か一緒にできないか?」と仲間集めをはじめたのです。

「なんかやたら興奮した声で『すごい絵があるんだよ!』って、崇弥から電話がかかってきたのを覚えています。ちょうど休みの日だったからこっちもそっけなかったんだけど、確かにすごい作品で、『何か商品にできるかもしれないね』と話に乗ることにしました」と語るのは、プロダクトデザイナーの松井大輝さん。崇弥と同じ大学の同級生として出会い、1カ月間自転車で東日本縦断旅行へ行ったこともありました。大学卒業後、大手自動車メーカーにデザイナーとして入社したものの、新人社員が任せられるのはごく一部。更なる活躍の場を求め、以前から崇弥の挑戦する広告コンペやアワードを自主的に手伝い、ポスターや企画書などのデザインを手がけていました。

ヘラルボニーでHRシニアマネージャーを務める大田雄之介も、このとき崇弥から声をかけられたひとり。高校時代に文登、崇弥と対戦経験もあり、東北学院大学で文登とともに卓球部に所属したのをきっかけに仲良くなりました。文登・崇弥の1年遅れで社会人になった大田は当時、地元の宮城で通関士として働いていました。学生時代から文登の友人は崇弥の友人となり、崇弥の友人は文登の友人でもありました。山形と仙台を行き来してよく遊び、旅行に行くこともありました。「何か一緒にやらない?」という崇弥の唐突な誘いに乗るのは、ごくありふれたことだったのです。

仕事がはじまる前の早朝や終業後の深夜、Skypeをつないでメンバーで作戦会議を開きました。仕事でもなんでもない、まだ名もないプロジェクト。今でもヘラルボニーの映像制作を手がけるGMO ENGINEプロデューサーの五十嵐英祐さんや『silent』『海のはじまり』で知られる映像監督の風間太樹さんなど、主要メンバー以外にもさまざまなクリエイターが協力してくれました。それぞれのスキルや得意分野を活かせるよう、崇弥がつくった組織図をもとに役割分担をし、アイデアを少しずつ形にしていきました。るんびにい美術館とともに何ができるのか。より多くの人に作品の素晴らしさを伝えるにはどうすればいいか……そうやって話し合うなかでたどり着いたのは、作品をシルクネクタイとして織り込むというアイデアでした。

障害のある方によるアート作品には、しばしば何らかのモチーフやパターンを繰り返すことで独特の模様や質感が生まれ、それ自体が作品の魅力となっていました。絵筆やマーカーのタッチや擦れ、絵の具の立体感や強い筆圧による凹凸も含めて、プロダクトとして表現できる方法を考えたとき、「テキスタイルに織り込む」アイデアが生まれたのです。

崇弥がクリエイティブディレクションやコンセプトメイキング、コピーライティングを担当し、松井さんが企画書やグラフィックデザインに落とし込む。文登はネクタイを製造してくれるメーカーを探し、大田は一足早くるんびにい美術館を訪問し、企画をプレゼンさせてもらう約束を取り付けました。

「るんびにいタイ」と書かれた企画書を手に、崇弥と大田はるんびにい美術館との交渉へ向かいました。るんびにい美術館のアートディレクターである板垣崇志さんをはじめ関係者と名刺交換をすると、崇弥は思いの丈を込めて企画をプレゼンしました。

崇弥「今思うと、よく話を聞いてもらえましたよね。私たちは所属も仕事もバラバラだし、商品企画や販売の経験もない。自分がメインでプレゼンしたのもはじめてでしたが、なんかすごく新鮮な気分で。『兄は知的障害のある自閉症で……』って、兄貴のことを誰かに向かって話すことなんてなかったから、グッと思いが入った言葉になったんです」

はじめは何がはじまるのだろうと緊張していたるんびにい美術館の方々も、崇弥のプレゼンを聞き、美術館側が費用や在庫を負担する必要はないこと、商品の売上の一部を作家の方や施設に還元することを理解し、前向きに検討してもらえることになりました。板垣さんはその場で握手をし、「皆さんに強い思いがあるのはわかりました。賭けてみたいと思います」とあたたかい声をかけてくれました。

岩手県花巻市の「るんびにい美術館」

一方、文登はネクタイ製造に協力してくれるメーカーを探していました。片っ端からメーカーにメールや電話でアプローチするものの、門前払いばかり。やっと話を聞いてもらえたと思っても「これだけ色数を使うのは採算が取れない」などと断られつづけました。ただ、そうやって断られた会社のなかから「うちでは技術的に無理だけど、ここなら」と教えてもらったのが、「銀座田屋」という老舗紳士用品ブランドでした。

調べてみると、銀座田屋の自社工房は山形県米沢市にありました。もしかしたら“同じ東北のよしみ”で、興味を持ってもらえるかもしれない──。そう考えた文登は、工場見学の名目で工房を訪問し、工場長に直談判して企画書を渡しました。無謀な試みでしたが、後日、商品企画部長をはじめ長年銀座田屋のものづくりに携わる社員の方々と面談の機会を得て、晴れて商品開発に取り組んでもらえることになりました。

100年をゆうに超える歴史のなかで、OEM(他社の受託製造)に取り組むのは初。チーフデザイナーの佐藤由記也さんにとっても、数十年のデザイナー人生で他の人のデザインをネクタイにするのははじめての経験だったといいます。どのアート作品を起用し、どうやってトリミングし、どんなネクタイにするのか。松井さんと崇弥にとってもはじめてのものづくりでしたが、細部まで手を抜きませんでした。

ネクタイにはるんびにい美術館の作家が起用されている。 左から佐々木早苗 氏/八重樫季良 氏/小林覚 氏/八重樫道代 氏

「ヤバい!」「カッコいい!」──。はじめてシルクネクタイのサンプルが仕上がってきたとき、みんなのテンションは一気に上がりました。同じ黒色でも織地に変化をつけ、角度を変えるとキラキラと宝石のように輝いて見えました。鮮やかな色彩が細かく隣り合っていても色味は濁ることなく、アート作品本来の素晴らしさを表現しています。さっそく崇弥がサンプルをるんびにい美術館へ持っていき、実際に見てもらったところ、正式に商品化の承諾を得ることができました。板垣さんは「このクオリティでやろうとしていたんですね」と、ずいぶん驚いた様子でした。

2016年8月18日、ブランド名を「MUKU」とし、初となるプロダクト「アートネクタイ」のクラウドファンディングがはじまりました。MUKUとは「無垢」──誰かの評価にとらわれることなく、誰に指示されるでもなく、描きたいから、描く。そんな「無垢」な世界を生きる作家たちからインスパイアされたブランド名でした。

クラファンの目玉企画として、崇弥はラッパーのGOMESSさんに楽曲提供を依頼しました。GOMESSさんは高機能自閉症であることを公表しており、MUKUのコンセプトや意図を汲んで楽曲を書き下ろしてくれました。ミュージックビデオは五十嵐さんがプロデューサー、風間さんが監督を務め、岩手や東京で撮影されました。普段はSkype越しに話す仲間がみんな集まって、ロケハンやセッティングをしたり、撮影したりご飯を食べたりするのは、なんだか学生時代に戻ったようで楽しい時間でした。

ミュージックビデオの撮影風景

ただ、クラファンの支援額は思うように伸びません。初日は3人。翌日はひとり。4日目は0人……。みんなそれぞれの友人知人にメッセージを送り、身内にも声をかけました。メディアに片っ端からプレスリリースを送り、電話でアプローチし、人から人へとさまざまな可能性を探っていくと、思わぬ話が飛び込んできました。国立新美術館で10月に開催される「ここから」展への出展が決まったのです。俳優・タレントで一般社団法人Get in Touch代表の東ちづるさんがキュレーションするイベントで、会期は3日間でしたが、出展者は福祉分野の関係者も多く、交友関係を広げることができました。

出展の準備を行うメンバーと松田崇弥(中央)

崇弥「右も左もわからないなか、縁を手繰り寄せようと必死でしたね。『若い人が何か新しいことをやろうとしている』と思ってもらえたのか、みなさんいろいろと教えてくださって、著名人や政治家、業界の重鎮の方々を紹介してもらえました。しがらみがないからこそ、どんな方ともフラットに接することができたのかもしれません」

実績はさらなる実績につながります。NHK盛岡放送局から連絡があり、朝のニュース番組『おはよう日本』地方版での特集が決まりました。金ヶ崎町の実家やるんびにい美術館、銀座田屋などをめぐり、プロジェクトが立ち上がった経緯を丁寧に追った番組は、その後反響が大きく、全国でも放送されました。

テレビの影響力は計り知れません。ある方から長文のメールが届き、約10万円分のネクタイをまとめて注文されました。そのメールには、妊娠中の妻のお腹にいる子が出生前診断でダウン症とわかったものの、MUKUのことを知り、そのまま産み育てる決意をしたと綴られていました。

2016年11月5日、3カ月弱のクラファン期間を経て結果的に支援総額は82.2万円と、目標の200万円には遠く及びませんでした。それでもMUKUのコンセプトが共感を得られ、手ごたえとなって感じられたのも確かでした。兄の翔太さんの存在がきっかけではあったものの、崇弥と文登、MUKUに携わる仲間たちを動かしたのは、「面白そう」「カッコいい!」……そんなワクワクする衝動でした。それが巡り巡って、この世界のどこかにいるご夫婦の「ダウン症の子どもを産み育てる」という、人生を動かす決意につながったのです。

一方、MUKUの向かうべき方向性も見えてきました。あるとき、福祉関係者の集まる会合から戻った大田が「絶対あの会社とは取引しない!」と息巻いていました。「最近、こういうの多いんだよ。いくらなんでも高すぎるでしょ」などと、ネクタイを一瞥もせずに言われた、というのです。

一般的に福祉施設が販売する商品の多くは非常に安価で、採算度外視でつくられていることがほとんど。福祉施設にとって、商品開発や販売は副次的な事業であることが多く、主目的はあくまで障害のある方々の訓練や自立支援などです。また、それゆえ障害のある方が得られる報酬はわずかであることも多く、障害年金など公的支援を合わせても自活するのは難しいと言わざるを得ません。

文登「兄も就労継続支援施設で働いていて、施設の方々はよくしてくださっていますが、もらえる報酬だけで暮らすことはできません。障害のある方にとって新たな収益構造を生み出せないか、と崇弥と話すことはよくありました。だから、私たちは『福祉』の枠組みで考えるのではなく、本物志向の『MADE IN JAPAN』のブランドを目指そう。職人の技術を生かした最高のものづくりをしよう、と。まったく新しいビジネスモデルとして、障害のある方が資本主義社会の枠組みの中で“稼げる”仕組みをつくろうと考えたんです」

MUKUは次なるプロジェクトとして、宮沢賢治の『雨ニモマケズ』からインスパイアされた洋傘をつくることにしました。クリエイティブの中心地である東京ではなく、「岩手発」のブランドとして確立するため、岩手出身で今でも多くの人に読み継がれている宮沢賢治の世界を、MUKUとして表現したいと考えたのです。また、文登、崇弥の伯父は宮沢賢治の研究者であり、当時宮沢賢治記念館の副館長も務めていたのも、動機のひとつでした。コラボレーションの許諾を得るべく、文登は宮沢賢治の実弟・清六さんの孫である宮沢和樹さんを訪ね、企画を提案しました。ところが文登は早々に和樹さんの機嫌を損ねてしまったのです。

文登「私の説明が拙かったのもあって、はじめの30分は『宮沢賢治の何がわかっているんだ!』と怒られてしまいました。詳しく話を伺うと、宮沢賢治の作品は既に著作権が切れているため、勝手に利用される形になってしまうこともあるそうで、危機感を持っていらっしゃいました。『広告代理店は信用ならない』なんて言われたので、内心『崇弥が来なくて良かった……』と思いましたけど(笑)、最終的には応援すると言ってくださいました。NHKや岩手日報で私たちのことを知っていただいたのも大きかったようです」

洋傘は銀座田屋と同様、日本の老舗メーカーを探し、1930年創業の小宮商店が製造を快諾してくれました。流れ作業ではなく一連の工程をひとりの職人が担い、美しいフォルムに工藤みどりさん、高橋南さんによる鮮やかな色彩が印象的な傘となりました。賢治の誕生日にあたる2017年8月27日にクラファンをスタートさせると、2カ月間で当初目標の100万円を大きく上回る支援総額127.8万円が集まりました。期間中の10月には代官山蔦屋書店で開催された「デザインと福祉」フェアへの出展が決まり、数多くの方に実際に商品を手にとってもらうことができました。直接お客様からMUKUへの熱い声援やあたたかい言葉をいただき、強い共感が広がっているのを感じられました。

美しいフォルムに鮮やかな色彩が印象的な傘

崇弥の個人的な制作活動の延長線として、はじまったMUKU。崇弥や文登をはじめ、メンバーのほとんどは副業禁止でした。代表として表に立つ崇弥は役員に話し、社外活動を黙認してもらっていましたが、文登の会社ではもってのほか。それでも理解あるごく少数の人には打ち明け、東京での社内研修へ積極的に参加し、合間を縫ってMUKUの活動をしていました。松井さんはMUKUでの実績が評価され、念願だったアウトドアブランドへの転職が決まり、いったんMUKUから離れることになりました。大田は、お金になるわけでもない活動に時間を費やす姿に、周りの友人から「ダマされてるのでは?」と心配され、活動のペースを落とすこともあったといいます。

それぞれMUKUに関わる目的もモチベーションも違うなか、学生インターンが加わるなどメンバー構成は変化していきました。ブランドとしてもプロダクト展開が増え、在庫管理するためにも新たな拠点が必要となってきました。そんな2018年2月、東京の拠点として入居が決まったのが、渋谷にある「100BANCH(ヒャクバンチ)」でした。

100BANCHはパナソニックが主催するコラボレーションオフィスで、入居者に対してアクセラレーションプログラムが実施されていました。35歳未満が代表を務めるプロジェクトを公募し、審査を通過したチームは無償でスペースを利用できるほか、メンターによるサポートが得られるというものです。MUKUは第7期プログラムとして採択され、&Co.代表取締役でブランド開発や組織開発に携わる横石崇さんによるサポートを受けながら、そのほかのプロジェクトと切磋琢磨することになりました。

多くのプロジェクト推進者とともに切磋琢磨する松田文登(左)崇弥(右)

プログラム期間はわずか3カ月でしたが、NPOやスタートアップ、フリーランスに高校生までもが肩を並べる“カオス”な環境は、メンバーにとって大きな刺激となりました。関心領域や目指す未来像が近い人々と知り合い、互いの価値観や考え方を知り、知見やノウハウを共有することで、視野はどんどん広がっていきました。何より、本気で世界を変えようとスタートアップを立ち上げ、新たな領域を開拓しようとする人たちに、とりわけ崇弥はどんどん触発されていったのです。

2018年4月頭、崇弥は年度はじめの全社会議でほかの社員の発表を聞きながら、個人目標を考えていました。担当するクライアントに対してどんな企画を提示するのか。何か具体的な数値目標を挙げるか……。考えれば考えるほど、何も浮かびませんでした。MUKUのことで頭がいっぱいになってしまったからです。

崇弥「目の前に『MUKU』という情熱を傾けられるものがあるのに、俺ってこの会社で何ができるんだろう、と。もう居ても立っても居られなくなって、会議が終わってすぐ、直属の上司に『やりたいことがあるので、辞めさせてください』と言ってしまったんです」

その夜、崇弥は文登に電話して、こう告げました。「俺、会社辞めようと思って。おまえも会社辞めろ! 一緒に会社つくろう!」けれども文登は至って冷静に返しました。「いや、俺、今年の12月に結婚するから無理だわ!」と。

文登「いつか独立することになるんだろうなと思っていましたが、まだそのタイミングではなかったですね。その時点でまだ、私たちふたり分の年収を確保するほどの売上高もない状況でしたし、正直現実的ではありませんでした。でも『もう上司に言ったし!』って、今さら崇弥を止められなかったので、会社の決算月や案件など自分なりにタイミングを考えて、辞める覚悟を決めました」

銀行員の父親、文弥さんからは「そんなビジネスで融資が受けられるわけがない」と大反対され、ずっと応援してくれていた母親の妙子さんも「辞めることはないんじゃない?」と消極的。会社の上司や先輩からも心配されました。それでも崇弥、文登には「面白い」「ワクワクする」の先に見えてきたことがありました。

それは、障害のある方や福祉に対する認識を変えたい、という思いです。「障害のある方はかわいそう」と、街なかでまるで「いない」ものにされるような冷たい視線を。「福祉で儲けるなんて」「障害のある人の商品やサービスは安いもの」と、福祉に携わる人自身すらそう考えてしまう常識を。

2018年7月24日、株式会社ヘラルボニーは社員ひとりの会社として設立されました。崇弥を代表取締役とし、文登はまだ本業である建設会社に在籍しながらも、登記にあたって必要な書類作成や金融機関との交渉などを行いました。本社所在地を岩手県としたのは、「岩手から世界を変える」宣言でもありました。人も情報も何もかも集中する東京で埋もれるのではなく、岩手で「突き抜ける」ことで社会を動かしたい。“レペゼン岩手”の反骨精神の表れです。

社名を「ヘラルボニー」にしようと言い出したのは、崇弥でした。ヘラルボニーとは、兄の翔太さんが7歳の頃に自由帳に記した言葉です。崇弥が大学の卒業制作でその言葉を見つけ、4年経った当時もまだ検索結果には1件も引っかかりませんでした。翔太さんに意味を訊ねても、「わかんない!」と言われるだけでした。

兄・松田翔太氏の自由帳

まだこの世に意味も価値もない言葉を社名にすることで、私たちの歩みによってヘラルボニーに意味や価値が生まれ、今「価値がない」とされる障害の意味がぐるりと変わるのではないか。株式会社として、資本主義社会のなかで事業を確立し、障害のある方が生み出したアート作品をプロダクトにして、多くの人にとって「価値あるもの」とみなされることで、社会の「常識」が変わるのではないか──。そんな強い意志を、この社名に込めたのです。

<ヘラルボニー100年史PROJECT>

企画・コピーライター:田村大輔(PARK Inc.)

取材・執筆:大矢幸世

取材協力:松井大輝、大田雄之介

崇弥さんと大田さんとはじめてお会いした当時、障害のある方のアートのライセンス化や商品化する先行事例はありましたから、正直彼らの企画が特に目新しいというわけではありませんでした。けれども本業でなく副業で、コストも彼らが負担して、松田さんの兄が自閉症で……と、興味深いところがたくさんあって、何より熱意がものすごかった。直感的に「彼らに賭けてみたい」と感じたのです。最初のネクタイから「最上級のものづくりを」という姿勢が伝わりましたし、今も一貫しています。

法人化にあたって念を押したのは、「作家本人から丁寧に同意を得る」ことです。ビジネスを考えれば、「著作権を譲渡し、著作者人格権を行使しない」のが定石でしょう。けれども意思表示が難しい知的障害のある方にとって、それは永遠に意志を封殺されるのと同じこと。社会的意義を掲げる企業にとっては本末転倒ですし、信頼を損ないかねません。ヘラルボニーはこれから伸びていくだろうと確信していましたから、無理を承知でお願いしたんです。

文登さんは企画のたびに美術館へ来られて、作家さんたちに説明してくれました。佐々木早苗さんは最初のネクタイのときから、本心がよくわからなかったのですが、何度も文登さんが来られるうち、笑顔で立ち上がって「何?」とパソコンを覗き込むようになりました。これは喜んでくれているのだな、と。許諾を得るのにずいぶん時間がかかりますし、ベンチャーの立場上、大企業に提案するのも難しかったのではと思いますが、その大切さを理解してくれる企業がパートナーになったほうが、強大な影響をもたらすはず。同じ志を持ったチームになることで、得られる成果は最大化するのではないかと思うんです。

はじめて出会ったときから予感していたので、数々の実績も、最近ではルイヴィトンのアワードを受賞したことも、起こるべくして起こったという感覚です。マリメッコのような世界的ブランドになって、ルイヴィトンの傘下になる……みたいなことも当然起こり得ると思っています。それよりもっと重要で難しい課題は、人間を「有用性」で測る価値観を変えることです。

確かに今、ヘラルボニーの延長線上には、障害のイメージが大きく変わる世界があるでしょう。けれども「社会的に有益な存在以外には価値がない」という前提は変わっていない。その合否の当落線にいる人々は、世界情勢や景気の変化によって常に危機に晒されています。ヘラルボニーはそれに代わる価値基準……社会性や有用性以前にひとつの命として人間を捉え、その命の存在そのものが幸福である、という価値観を提示できるはず。そのポテンシャルが十分にあると確信しています。

ですから今、海外拠点をつくりグローバル展開しようとしているのは、同郷の大谷翔平のようなこと。「憧れるのをやめましょう」じゃないけど、錚々たる人々と肩を並べるのに満足するのではなく、その人々から「ヘラルボニーに学びたい」と思われるような存在になれるはず。このままの延長線上ではなく、いかにレールをつないで、到達したい場所へ向かうか……今まさにその準備をすべきタイミングなのだと思います。