「異彩を、放て。」──2018年に創業したヘラルボニーは、松田文登、崇弥の「自閉症の兄へ向けられる冷たい視線を変えたい」という思いからはじまりました。「障害」という言葉の中に押し込められた、一人ひとりの個性……「異彩」を解き放ち、先入観や常識というボーダーを超え、「100年先の⽂化をつくる」挑戦です。

前身のMUKU誕生から8年。私たちをとりまく環境は大きく変わってきました。その名は世界にも届きつつあり、ますます声援を送ってくださる人もいれば、「遠い存在になってしまった」と感じる人もいるかもしれません。変化の裏側には、さまざまな決断や葛藤、挑戦がありました。

私たちヘラルボニーは、作家一人ひとりとともに、ここ岩手から世界へ向けて異彩を放ちつづけ、社会変革への長い道のりを歩んでいきます。「ヘラルボニー100年史」は、改めてその足跡を振り返りながら、作家、福祉施設、お客様、社員、そのほかステークホルダーの方々とともに大切にしたい価値観や意志を、「100年企業」への羅針盤として共有するものです。MUKU時代から応援してくださる方にも、今はじめてヘラルボニーを知った方にも、「ヘラルボニーとは何か」を考えるきっかけになれば幸いです。

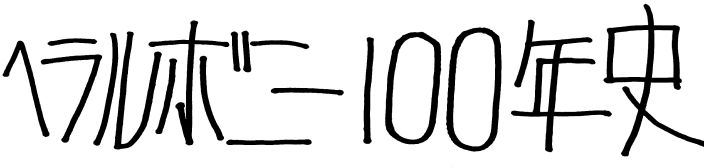

ヘラルボニーの創業を語るうえで、その前日譚として松田家のファミリーヒストリーをほんの少し、紐解かなければなりません。代表である松田文登・崇弥兄弟にとって、兄である翔太さんの存在こそが、ヘラルボニーを創業する大きな動機でもあったからです。

1991年5月8日、岩手県花巻市で松田家の次男、三男として生まれた文登と崇弥。その時点ではごく“普通”の家族でした。兄である翔太さんが言葉を発さず、強いこだわりがあり、時々予測もつかない行動を取る以外には。

翔太さんが自閉症の診断を受けたのは、3歳児健診で可能性を指摘されてからのこと。文登、崇弥が生まれてすぐの頃でした。「自閉症」。その言葉のイメージから“物静かで閉じこもっている子”を指すと考えていたという、母の妙子さん。はじめて医学書を手に取ったとき、あまりの衝撃に思わず本屋の天井を見あげたといいます。監視カメラで見張られていたのではと思うほど、そこに書かれた特性や性格は、まさに翔太さんそのものだったからです。専門病院での検査を経て正式に、翔太さんは知的障害を伴う自閉症スペクトラムと診断されました。

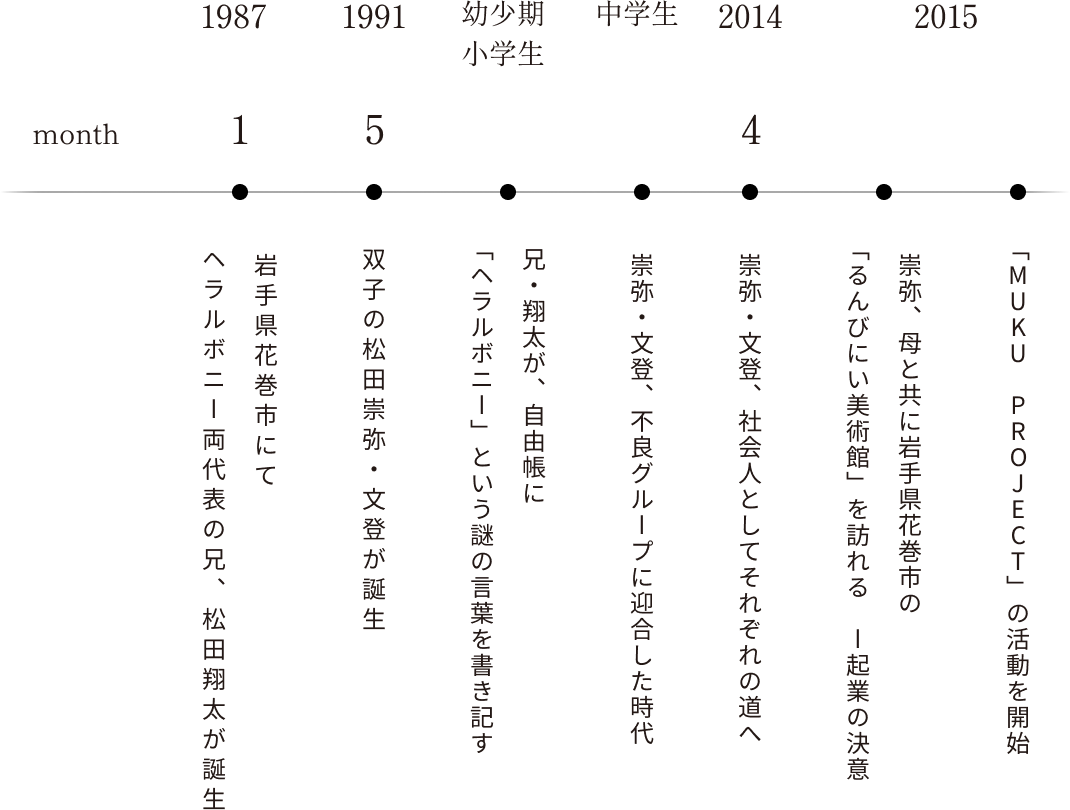

父の文弥さんは仕事が忙しく、妙子さんはまだ障害に対する偏見が色濃く残る当時、身内の手助けを借りながらも、必死に3人の子育てと仕事を両立しようと奮闘する毎日。多動な翔太さんと幼い双子を連れて、家族だけで遊びに出かけるのは、そう簡単にできることではありませんでした。そんな松田家のよりどころとなったのは、近隣で活動するいくつかの福祉団体でした。「文登と崇弥には『おにいちゃんに障害があるからどこにも行けなかった』と思いながら育ってほしくなかった」という妙子さん。福祉団体が主催するレクリエーションに毎週のように参加しました。そこでは似たような境遇のご家族が集まっていて、「障害があること」が“普通”でした。同じ服を着てはしゃぐ文登と崇弥は、ずいぶんかわいがられました。「大人になったら、特別支援学校の先生になってね」と期待を寄せる大人たちもいました。

文登と崇弥。よく似たふたりでも、性格はほんの少し違いました。文登はとにかく負けず嫌い。テストもソフトボールもかけっこも、納得のいかない結果のときは誰よりも悔しがりました。崇弥は人一倍好奇心旺盛で、社交的。どこへ行ってもかわいがられたので、いつだって自信まんまんで自分から「はじめまして」の人に声をかけるのでした。

ふたりは翔太さんのことが大好きでした。鬼ごっこで「待てーーっ!」と言いながら、自分を追いかけるように仕向け、毎週ソフトボールの練習や試合へ応援に来てくれるおにいちゃんのことを。周りの友だちも当たり前のように一緒に遊び、スーパーマリオを何度も何度もプレイするのでした。

小学校時代の松田崇弥・文登、兄の翔太さん

1学年1学級、30人にも満たないクラスでのびのびと育った文登と崇弥でしたが、中学校へ進学するとその雰囲気は一変しました。市内の6つの小学校から生徒たちが集まるマンモス校。同じ小学校出身の子は少数派となり、クラスにはほとんど知らない子ばかり。そして恐ろしいことに、中学校には「人と違う」ことを“嘲笑う”文化がありました。

テストで低い点を取った子、かけっこが遅い子、“変顔”で人を笑わせようとする子……みんな引っくるめて「スペ(自閉症スペクトラム)」「シンショウ(身障=身体障害のある人)」と呼ばれバカにされます。それらが「蔑称」とされていたのです。不良グループの“ターゲット”にされれば、来る日も来る日も“イジられ”つづける地獄の日々が待っていました。

ある日、家族でコンビニへ行ったときのこと。翔太さんがおにぎりに向かってピースしているのを、不良グループに見られてしまいました。「おまえの兄貴、ヤバいやつだな」「おにぎりピース!(笑)」……マズい、“ターゲット”にされてしまう──。

文登と崇弥はいじめから必死に逃れようと、なんとか話題を逸らしたり愛想笑いをしたり、試行錯誤しました。もがいた結果、自ら“ヤンキー”たちと仲良くなることを選びました。ピアスを開けて髪を染めて、学校をサボって夜も出歩いて……立派に不良グループの仲間入りです。そして翔太さんの存在を隠すように、家族で出かけても離れて歩くようになりました。

「武闘派には絶対なれないから、ケンカとか揉めごとには近づかないようにしてたけど、なんとか気に入られようと空気読んでましたよね。自分から『スペじゃん!』とか言うようになって。不良グループに入ったのは完全に生存戦略のためだったし、正当化するつもりもないけど……置かれた環境でなんとか適応しようとする力は、あの頃培われたかもしれません」

「確かに。結局、懐に入るか入らないかで相手の立ち振る舞いも変わるんですよね。どんなに苦手な人でも逃げずに向き合って、『好き』だと思い込んで関わっていくと、トゲが外れるときが来る。そこまでしつこく粘れるのは、負けず嫌いだからっていうのもあるだろうけど(笑)。私たちにとっては悲惨な時代でしたが、原点の一つではありますね」

あまりの素行の悪さに地元の高校は不合格となったものの、文登と崇弥は中学時代から打ち込んできた卓球を続けるべく、第一志望で強豪校の岩手県立大野高校へ入学することになりました。大野高校は自宅から200キロほど離れた県北にあり、文登と崇弥は中学を卒業後下宿生活を送りました。その後、妙子さんが異動で引っ越し、平日は妙子さんと文登、崇弥は県北の借家住まい、翔太さんはグループホームでの共同生活、土日は両親と翔太さんが県南の自宅で過ごすという、多拠点生活がはじまりました。

インターハイ出場を目指して卓球に打ち込む毎日でしたが、文登と崇弥はそれ以外にも情熱を傾けられるものを見つけました。日本のヒップホップです。爆音でSHAKKAZOMBIEやBUDDHA BRANDを鳴らし、ヤフオクで“ウラハラ(裏原宿)”ブランドのスニーカーやサングラスを“ディグ”り、mixiの「グラフィティ」コミュニティに出入りして、夜な夜な“秘密のアトリエ”にスプレーアートを“ドロップ”しました。インターネットには、ふたりを導いてくれる”師匠”が何人もいました。

高校時代、崇弥が描いたグラフィティアート。同世代の福岡や東京のライターと切磋琢磨していた

地元の仲間たちから遠く離れ、近くにコンビニもない大野で、文登と崇弥は自分たちの「やりたいこと」に向き合うしかありませんでした。高校3年の夏に部活を引退した後、文登は福祉施設でのボランティアをはじめ、崇弥は近くに住むイラストレーターの古屋暁さんに師事し、美大を目指しました。

「その頃から『いつか障害のある方のための就労支援施設を立ち上げたい』と思っていて、崇弥とも漠然と話していました。大学でも卓球を続けたかったので、先輩が進学していた東北学院大学への進学を決めたんです。高校生活のあいだは翔太さんと離れていたけど、グループホームで過ごす様子を見ていると、家族だけじゃなく社会で障害のある方を支える仕組みがもっとあればいいのにと考えるようになったんです」

「私はデザイナーになりたかったのと、東京に強烈な憧れがあったので、本当は武蔵美や多摩美に行きたかったんです。でも東北芸術工科大学にグラフィックデザイン学科があって、オープンキャンパスに参加したところ、ちょうど開設されたばかりの企画構想学科の説明会がありました。当時学科長を務めていた小山薫堂さんが『企画っていうのは“この指とまれ”で、いろんな人を束ねられる。企画は“最強”なんです』と。なんだかその言葉が強烈に残って、専願入試に出願したんです」

文登は東北学院大学経済学部共生社会経済学科、崇弥は東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科へ。生まれてからずっと一緒に過ごしてきたふたりがはじめて、仙台と山形と離れて暮らすことになりました。けれども毎日電話で近況を報告し合い、休日には仙台と山形を行き来し、お互いの友人とも遊ぶようになり、ふたりの視野は広がりました。ちなみに毎日電話する習慣は、今でも続いています。

入学当初は引き続き、卓球に打ち込んだ文登。けれども練習は高校時代に負けず劣らず過酷でした。ふたりなら愚痴を言い合って耐えられたことも、ひとりで克服しなければなりません。スポーツ推薦入学のため最低2年間は部活動を続ける必要がありましたが、最後のほうはほとんどモチベーションも残っていませんでした。

大学時代の松田3兄弟

その代わり、“普通の大学生”がやることはなんでもしました。バイトに旅行、飲み会にパチスロ……“時給が高い”という理由ではじめた「パチンコ店の稼働率を上げる営業」のバイトでは社員並み、いやそれ以上に稼ぎました。歩合制なのも“負けず嫌い”の性分に合っていました。稼いだお金で中古のバイクや車を手に入れ、友人と東北から関西を目指すヒッチハイクの旅もしました。

「本当に絵に描いたような大学生で、胸を張れるようなことがないんですよ(笑)。パチンコ店の開店待ちに何時間も並んで、旅行先でも打ちに行って。でも真剣にデータ集めて確率計算したり、損益点考えて見切りつけたり……勝負勘や判断力は、意外とビジネスに役立っているかもしれません」

一方、崇弥は“これまでの人生ではじめて”勉強に打ち込んでいました。放送作家で脚本家の小山薫堂さん、小山さんの会社「オレンジ・アンド・パートナーズ」で副社長を務め、企画構想学科でも教授を務める軽部政治さんらに薫陶を受け、勧められるがまま本を読み、映画やテレビ番組を観て、広告のアーカイブをさかのぼっていました。テレビ局でADのバイトもしました。

薫堂さんや軽部さんが山形にいるあいだ、崇弥はできる限りそばについて回りました。山形駅に到着したふたりを迎えに行ったり、講義の後に飲みに行ったり、ゼミ合宿で夜、ワインを持ってふたりの部屋を訪ね、直接教えを乞うこともありました。その甲斐あって、崇弥は大学3年生の春から長期休暇のたびに東京へ行き、オレンジ・アンド・パートナーズのインターンとして働くことになりました。時は“くまモンフィーバー”真っ只中。多忙なはずの薫堂さん、軽部さんはいつ見ても楽しそうで、崇弥にとってはそれが新鮮でした。

「親も含めて、周りは大変そうに働いている人ばかりでしたからね。『こんなに楽しそうに働く人がいるんだ!』って、衝撃でした。それまでスポーツしかやってこなかったけど、学ぶことが楽しくなって、アイデアや意見を褒めてもらえるようになって……大学4年生の頃にはちょっと調子に乗ってたかもしれない(笑)

でも本当にラッキーだったんですよね。きっと都会の大学なら、目をかけてもくれなかった。留学している子、起業している子……いくらでも優秀な学生がたくさんいる。たまたま私のことを面白がってもらえたんだと思います」

東京で楽しそうにインターン生活を送る崇弥を横目に、文登は地元ゼネコン企業のタカヤに就職を決めました。「兄貴のぶんまで、頑張らないとなぁ」──親戚からの言葉が心に残っていた文登には、「大学卒業したら地元に戻らなければ」という思いがありました。都市開発や不動産事業を手がけるタカヤは地元の有力企業で、祖父母は「文登は立派な会社に入れてすごいねぇ」とずいぶん喜んでくれたといいます。

崇弥は大学卒業後、そのままオレンジ・アンド・パートナーズへ就職することが決まりました。こうして文登は岩手、崇弥は東京で新社会人生活をはじめることになりました。

文登は住宅営業としてスタートを切ったものの、はじめは「顧客の掘り起こし」と称してテレアポの日々。1,000件ほどの顧客名簿の片っ端から電話をかけ、どんなに断られてガチャ切りされても、めげずに電話をかけ直しつづけました。地道な営業活動で少しずつ会いに行けるお客様が増え、お会いすればすぐに手紙でお礼状を書き、メールが来たら誰よりも早く返信し、すばやく丁寧な対応を心がけました。

負けず嫌いの性格もあって、文登が営業として頭角を表すのに、そう長くはかかりませんでした。「今日はもう遅いから、夕飯食べて行きなよ」と、まるで息子のようにかわいがってくれるお客様もいました。東日本大震災で家を失った人も多く、「家を建てる」ことは人生に寄り添うことでもありました。文登は“人と人”として、お客様との信頼関係を紡いでいくことにやりがいを見いだしていきました。

一方、東京。「若いうちは、都会に住めば住むほど面白いことが起きるよ」──薫堂さんに勧められ、崇弥は六本木にある築古のワンルームマンションに住むことになりました。かつて薫堂さんも住んでいたというそのマンションでしたが、初任給で借りるには分不相応な場所です。崇弥は保育園時代からの幼馴染みとルームシェアすることにしました。

中学卒業後から鳶職として働く彼は朝早くに出かけ、入れ替わるように崇弥が帰宅し、始業までのわずかな時間眠る──。狭い部屋でしたが、ちょうど真逆のタイムスケジュールで働くふたりには好都合でした。崇弥は卒業制作で学科長賞を受賞したのもあって、意気揚々と入社しましたが、早々に壁にぶつかっていました。

取引先である広告代理店の重役との顔合わせを終えた後、崇弥はこんなメールを送りました。「こんにちは! 私は入社1年目の松田崇弥です。まだ何もできないふつつか者ですが、みなさんに貢献できるよう頑張ります!」……当然、上司から「何考えてるんだ!」と怒られ、取引先からは執行役員経由で釘を刺されました。

名刺には「プランナー」と書かれているのに、先輩社員の補佐役としてリサーチや資料のコピー、郵送など雑用ばかり。崇弥なりに頑張って企画案やプレゼン資料をつくっても「意味不明!」「やり直し!」と赤字修正だらけ。なけなしの自信はどんどんしぼんでいきました。

こんなはずじゃない──。崇弥が活路を見いだしたのは、広告賞の公募でした。同世代のクリエイターとともに作品づくりを行い、さまざまな広告コンペやアワードに応募しました。もちろん、仕事とは関係のない自主制作です。「my Japan Award」で「行くぜ!東北。」キャンペーンなどで知られるコピーライターの高崎卓馬さんから審査員賞をもらうと、さすがに社内はざわつきました。「すごいじゃん!」「崇弥、おまえも結構良い企画考えられるんだな」……社外で評価されるようになったことで、社内でも少しずつ企画を任されるようになっていきました。

崇弥が「障害のある人の描くアート」に興味を持ったのは、自主プロジェクトで「何か面白いことがしたい」とリサーチを進めていたときでした。それまでもことあるごとに「福祉の仕事がしたい」と言って、先輩たちに不思議な顔をされていた崇弥。大学の卒業制作でも「常識展」と称し、“世の常識を疑う”ものの見方を提示すべく、兄の翔太さんを撮影した映像作品を残していました。

自分の好きな「クリエイティブ」と、いつか取り組みたい「福祉」の世界。そのふたつをどう結びつけたらいいのかわからないまま、ずっとモヤモヤしていました。そんなとき、「アール・ブリュット」「アウトサイダー・アート」と呼ばれ、現代美術として評価されている世界があることを知り、崇弥はにわかに高揚しました。

2015年の夏、実家に帰省した崇弥が母の妙子さんにその興奮を伝えると、妙子さんはすぐに、こう答えました。「『るんびにい美術館』って知ってる? 近くだから観に行くといいよ」

妙子さんと翔太さんも連れ立って、はじめて訪れた「るんびにい美術館」。崇弥がそれまでさまざまな美術館やギャラリーで観たどの作品とも違っていて、似たものはひとつもありませんでした。ステンドグラスのようにカラフルで、何らかの規則性を持って描かれた幾何学模様。ボールペンの跡が残るほど執拗に何度も何度も書きつけられた黒い丸。ランダムに見えて実は数字や文字が潜んでいる絵──。

こんな近くにものすごい世界が広がっていたのに、どうして気づかなかったのだろう……この衝撃を、感動を、世の中に“レペゼン”したい。崇弥は美術館を出るやいなや、文登に電話しました。「ここ、超ヤバいって!」

ーヘラルボニー100年史 EPISODE:01に続く

<ヘラルボニー100年史PROJECT>

企画・コピーライター:田村大輔(PARK Inc.)

取材・執筆:大矢幸世

撮影:橋本美花

子どもたちを育てるときは勉強よりも友達といっぱい遊ばせました。そして、やりたいことはできるだけやらせて応援していました。ただ、ふたりには福祉関連の仕事をしてほしいとは思っていなかったんです。現実と理想のギャップでつらい思いをするんじゃないかと思って。

それでも会社を辞めて、起業をしてまでヘラルボニーをやろうと思ったのは、やっぱり中学時代の経験が大きかったんだろうと思います。私の親の世代は「障害があるのは恥ずかしいことで隠しておかなければいけない」と思う人が多かったようで、そういう偏見に触れるたび、「翔太は隠しておかなければいけないような恥ずかしい子どもではない」と強く思っていました。

文登と崇弥にも「翔太のことを隠さないで生きてほしい」と願いながら育てていましたが、中学の頃、翔太とふたりで部活の応援に行くと、「もう翔太を連れてこないでほしい」と言われたことがありました。それでも私は「そんなことは気にしないで」と、翔太を連れていくのをやめなかったので、翔太と文登、崇弥は同じ部屋にもいられないくらい最悪の関係になってしまったんです。それまでとても仲が良かったのに……子どもたちには本当に、つらい思いをさせてしまいました。あの日々は今でも忘れられませんし、文登と崇弥にとって、あの頃の葛藤がヘラルボニーにつながっているんだと思っています。

障害があること自体は、不幸ではないと思っています。もちろん不便なところ、工夫しなければならないことはたくさんある。だから本人も家族も大変だけど、もっと大変なのは、周りの理解がなかったり、差別や偏見があったりすること。そうしたつらい経験をしている人が減っていってほしいし、そのためにヘラルボニーは存在しているんですよね。

MUKUの頃は、私も発送を手伝ったり、家でみんなで一緒にご飯を食べたりしましたけど、今ではどんどんスタッフの方が増えて、覚えきれないくらい(笑)。スタッフ、作家とその家族、福祉施設のみなさんが、それぞれの思いを持ちながら、文登や崇弥のやりたいことに共感して、頑張って会社を動かしてくれている。そんなヘラルボニーに共感して、応援してくださっている方がたくさんいる。どれひとつ欠けても望む世界には到達できないでしょうし、みなさんと一緒に前へ進んで、新しい景色が見られたらいいなと思います。

松田妙子さん

松田翔太、文登、崇弥の母