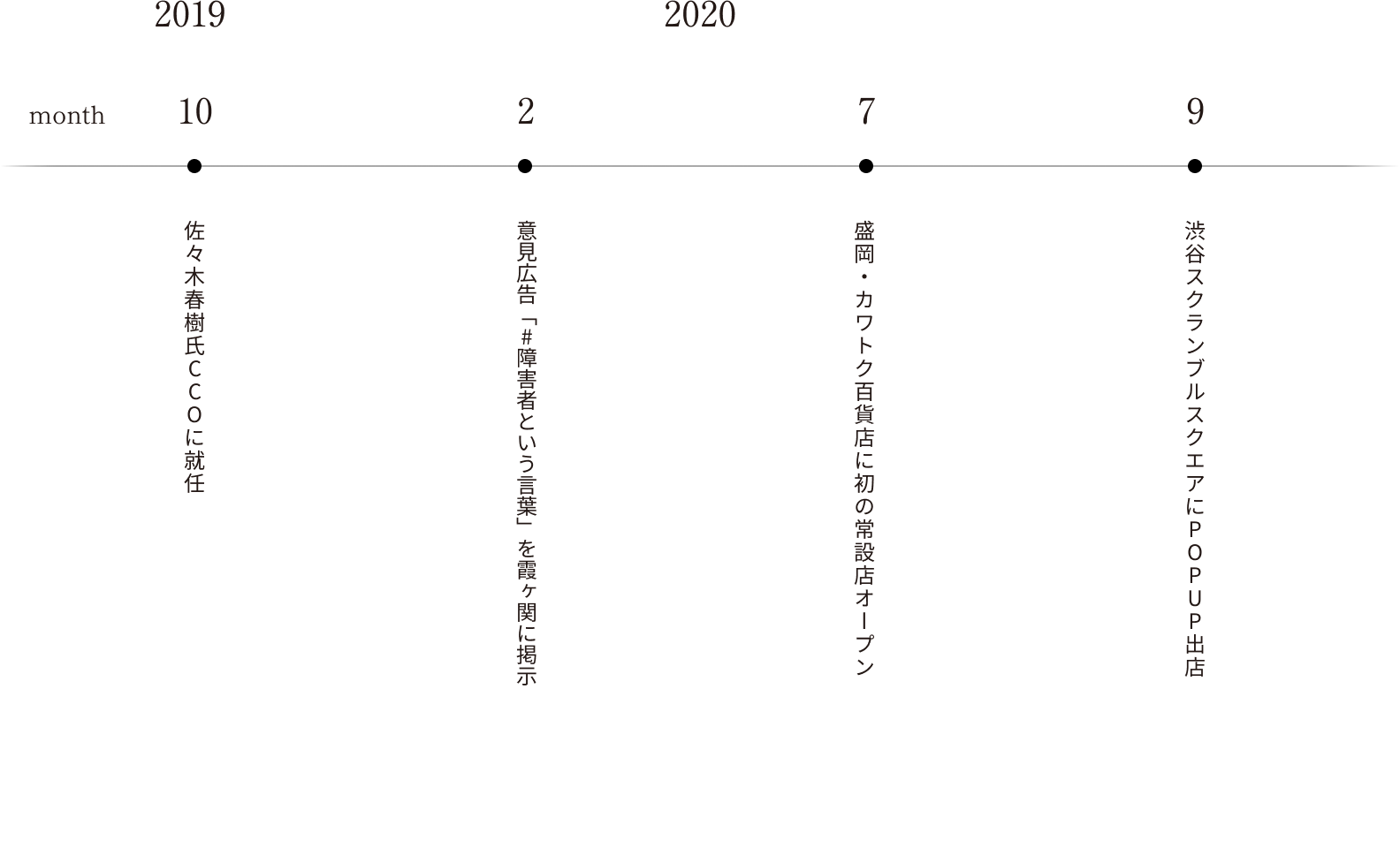

2018年に創業したヘラルボニーは、松田文登、崇弥の「自閉症の兄へ向けられる冷たい視線を変えたい」という思いからはじまりました。「障害」という言葉の中に押し込められた、一人ひとりの個性……「異彩」を解き放ち、先入観や常識というボーダーを超え、「100年先の⽂化をつくる」挑戦です。

「異彩を、放て。」というミッションとともに、一企業としてアクセルを踏み込んだヘラルボニーは、はじめて正社員を採用し、これまで手伝ってくれた仲間たちを正式に社員として迎え、さまざまな企業や団体とのコラボレーションを形にしました。

仮囲いを「ソーシャルミュージアム」に見立て、アート作品を掲げることで街を彩り、行き交う人々の感性を刺激する「全日本仮囲いアートプロジェクト(現・WALL ART MUSEUM)」。「Panasonic Laboratory Tokyo(パナソニック・ラボラトリー東京)」でのインテリアへの作品起用。2019年12月には「HANAMAKI ART STATION」として、JR花巻駅の駅舎が作家の八重樫季良さんの作品で彩られました。

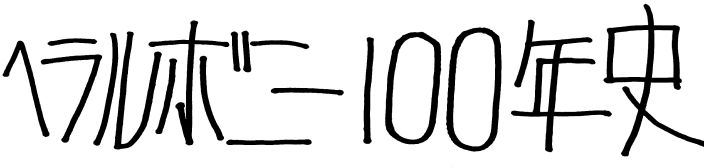

「ヘラルボニー100年史 EPISODE:03」では、誰もが予測もしなかったコロナ禍においても、スピードをゆるめることなく自分たちを信じて「スタートアップ」の道へと突き進むヘラルボニーの足跡を記します。

2020年2月、ヘラルボニーは新たなアクションを起こしました。ブランド初となる「意見広告」の掲載です。霞ヶ関にある弁護士会館の掲示スペースに「この国のいちばんの障害は『障害者』という言葉だ」というメッセージを掲げました。

2020年2月、ヘラルボニーとして初めて霞ヶ関に打ち出した意見広告

「障害者」という言葉をシュレッダーにかけたキーアイコンは、もちろんバンクシーの作品のオマージュでしたが、前年12月、参院本会議で時の首相によって「(文書をシュレッダーで廃棄したのは)担当である障害者雇用の短時間勤務職員」と、責任を転嫁されるような答弁が行われたことに対する風刺でもありました。

崇弥「意見広告を出すこと自体、リスクのあることですし、何度も議論を重ねました。私たちは決して個人批判をしたかったわけではありません。けれども公の場であえて障害者雇用に言及されたのは、それが国民に対する“言い訳”になると判断された、ということ。『障害者』という言葉によってカテゴライズされ、一定のバイアスが生じてしまうことが問題なのではないか。偏見が根深く残り続ける社会やその仕組み自体を変えていかなければ、真の意味でのダイバーシティは実現できないのではないか、と。ですからこのタイミングで明確にメッセージを打ち出すことで、本質的な議論や対話を生むきっかけをつくりたかったんです」

『障害』や『雇用』の問題に取り組んできたヘラルボニーだからこそできるアクションを目指した

ヘラルボニーと契約している作家やご家族、福祉施設の方々にも事前にお知らせしたうえで、企業として強い意志を持って世に問いかけた意見広告には、「#障害者という言葉」とハッシュタグをつけました。批判の声が寄せられることも覚悟していましたが、ネガティブな意見はほとんどありませんでした。この意見広告を経て、ヘラルボニーのスタンスは明確になりました。障害は「人」ではなく「社会」のほうにある。「異彩を、放て。」というミッションのもと、「社会を変える」アクションを起こし続ける企業となる、と。

くしくも世界は静かに、想像だにしないスピードで大きく変わりつつありました。新型コロナウイルス感染症拡大によるコロナ禍の到来です。街からは人の姿が消え、東京の中心部すらひっそりと静まり返り、車のエンジン音や信号機の誘導音だけが響きました。

さまざまな企業が従業員の自宅待機や営業自粛を余儀なくされるなか、ヘラルボニーは幸いにも“攻めの姿勢”を崩さずにいられました。盛岡と東京の二拠点体制で副業メンバーも多く、オンラインで仕事するのが当たり前だった私たちにとって、これまでと同様……というよりむしろこれまでよりもスピードを伴って仕事を進めることができるようになりました。ほかの企業でもリモートワークの環境整備が進み、より多くの企業や団体と対話できるようになったからです。オンラインイベントも増え、崇弥と文登がスピーカーとして登壇する機会も増えました。

コロナ禍初期、福祉の現場に不足したマスクを届けるため、ヘラルボニーのほか一般社団法人障害攻略課、NPO法人D-SHiPS32、一般社団法人Get In touchが共同で立ち上げたプロジェクト「#福祉現場にもマスクを」。Zoomのバーチャル背景機能を活用して、作品を観ながらアーティストの紹介や作品の背景を解説し、オンラインで一味違う鑑賞体験を提供する「HERALBONY #ZoomArtMuseum」──。“不要不急の外出自粛要請”が長期化し、真偽問わずさまざまな情報が入り乱れるなか、私たちは「異彩」を世に発信しつづけました。

オンライン環境の浸透はヘラルボニーにとって追い風でもありましたが、その一方で「リアル」の場も大切にしたいという思いもありました。SNSには外出や人が集まることそのものをとがめる空気が生まれ、閉店を余儀なくされる店舗も出てきましたが、オンライン販売をメインに展開してきたヘラルボニーにとって、実店舗でこそ出会えるお客様がいることも事実でした。実際に商品に触れ、作家やそのアートを知ることで、ヘラルボニーのミッションに心から共感してくださる方々がいるのです。

そうしたなか、各地の商業施設や百貨店ではテナントの撤退が相次いでいました。1階や駅のコンコースに接するフロアなど、店の看板とも言えるような場所も例外ではありません。来客数の減少が続き、例年通りの売上が見込めない実店舗でも「店に穴を開ける」わけにはいかない。わざわざ足を運んでくれるお客様に価値を提供したい。こんなときだからこそ、社会貢献につながる活動を応援したい──。そうした思いを持ったさまざまな企業と交渉を進めていくなかで、私たちはそれまででは考えられないほど目立つ“一等地”で、ポップアップストアを開催することが決まりました。

2020年夏にはカワトク百貨店に初の常設店舗をオープン。第一号店を岩手の中心に構えることは「地方だからこそできること」を証明したいという決意の表れだった

仙台PARCO2にはじまり、地元盛岡のカワトク百貨店、渋谷スクランブルスクエア、名古屋のRAYARD Hisaya-odori Park、渋谷の東急百貨店本店──。2020年7月にはカワトク百貨店3階での常設店がオープンし、11月からの3カ月間はカワトクと仙台PARCO2、RAYARD Hisaya-odori Park、東急百貨店本店の4拠点に同時展開することとなりました。スタッフも資金も限られているなか、ヘラルボニーにとっては大きな挑戦でした。

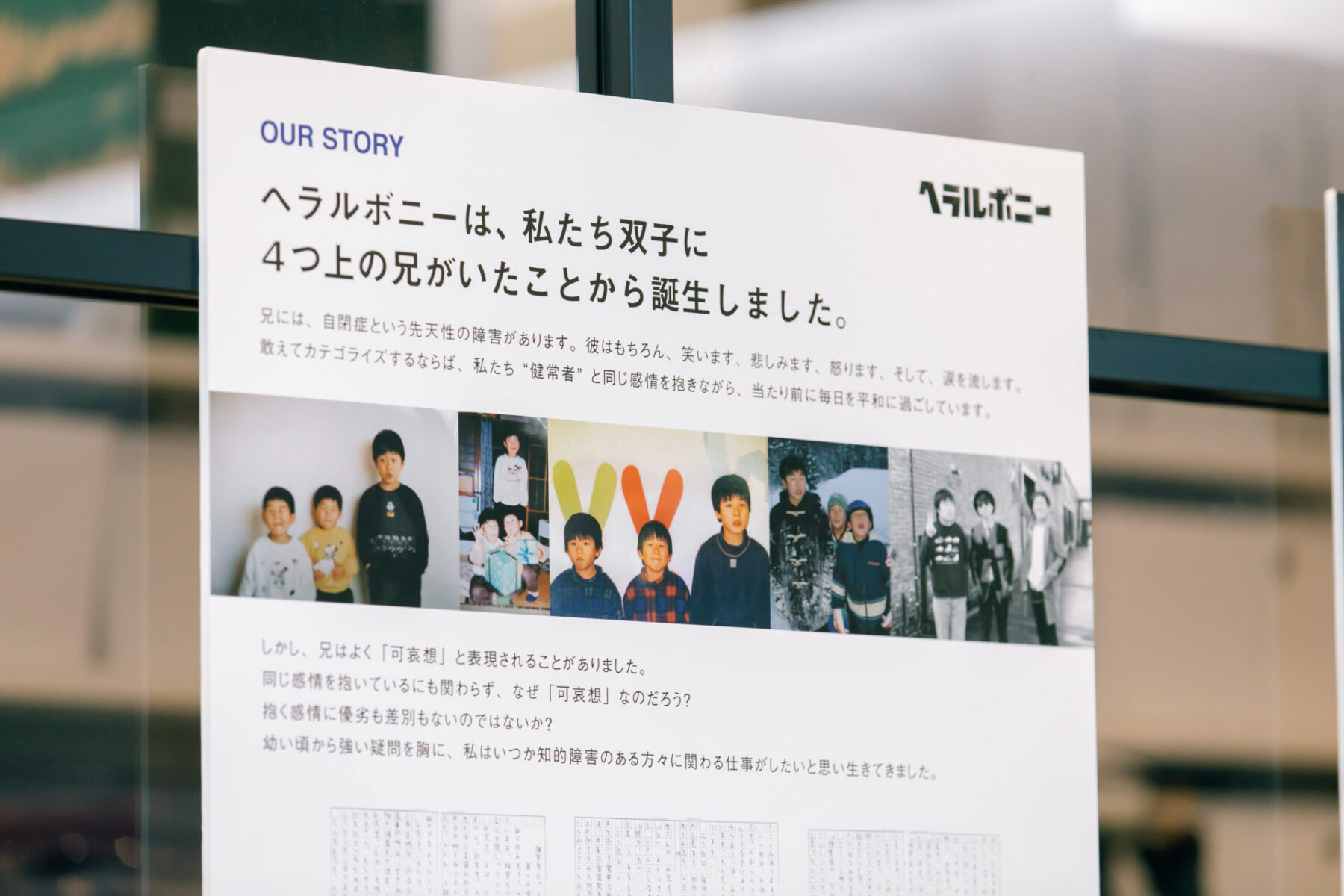

ポップアップストアを主導したのは、2023年までCCO(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)を務めていた佐々木春樹さんです。佐々木さんはファッションブランド「FRAPBOIS(フラボア)」のデザイナーを15年間務めた後、2018年から顧問としてヘラルボニーに関わるようになり、2019年10月に取締役・CCOへ就任しました。実店舗での本格的な展開ははじめてだったヘラルボニーにとって、佐々木さんの知見と経験は大きな支えでもありました。

2018年にへラルボニーへ参画し、2023年まで4年間CCOを務めた佐々木春樹さん

佐々木「それまで何度となくショップを立ち上げてきましたが、何から何まで1からやらなければならないのははじめてでしたね。FRAPBOIS時代にはスタッフが何人もいて、彼らに依頼すればきちんと形になったわけです。でもヘラルボニーでは、自分で什器を発注して設営して、会期が終わったら僕の家に什器を運び込んで、次の会期まで保管して……まさか40代半ばにしてそんな経験ができるとは思わなかったけど(笑)刺激的で面白かったですね。

ヘラルボニーには多種多彩な若者たちが集まっていて、同じベクトルに向かって純粋に尽力していました。一緒に仕事していて本当に楽しかったですね。文登と崇弥は兄弟だから時々本気でケンカして、僕がなだめて調整役を担うみたいなこともあったけど(笑)、年長者として自分の経験を活かして、彼らが輝ける環境をつくれたら幸せだなと感じていました」

CCOとしてクリエイティブ全般やプロダクトデザインなどを手がけ、ヘラルボニーをブランドとして確立する礎を築いた

ポップアップストアには、ダンサーのアオイヤマダさんによるキービジュアルが鮮やかにはためき、ヘラルボニーの世界観を表現してくれました。ヘアメイクはヘアメイクアーティストの冨沢ノボルさんによるものです。店頭でお客様を迎えるスタッフは「ストアキャスト」と呼ぶことにしました。テーマパークのキャストのように、ヘラルボニーを体現するひとりとして、お客様の心を揺さぶるような、日常を美しく彩る提案をしてもらいたい。「障害」にまつわるイメージを変えていく仲間としてともに働きたい。そんな思いを込めました。

2020年秋、渋谷スクランブルスクエアで行われたPOPUP STORE 。キービジュアルはダンサーのアオイヤマダ氏。

各地でのポップアップストア出店、「HERALBONY ArtHandkerchief AWARD」の開催、作家の岸田奈美さんとのコラボレーション「うなずかれたい日の赤べこたちへ」……矢継ぎ早に新たな展開を発表する一方で、ヘラルボニーは資金ショートの危機とつねに隣り合わせでした。学生インターン10名を含むスタッフを新規採用し、ポップアップストアに陳列する商品を発注し、オンラインショップでも十分に販売できるほどの在庫を確保し、メーカーに代金をお支払いする。今月にどれだけの売上が見込めるか、来月の入金期日までには間に合うのか……。ポップアップショップでお客様をアテンドし、企業の担当者と商談を進める裏では、綱渡りの日々を過ごしていました。

松田文登(画像左)も経営の傍ら、ストアキャストとして常設店舗に立っていた

文登「今だから言えますけど、本当に『今月、1000万円単位で資金をなんとかしないとやばいぞ』みたいなことが何度もありました。まさに自転車操業ですね。かと言ってバリュエーション(企業価値評価)は下げたくないし、あたかもお金があるかのように振る舞っていました。ポップアップストアはある意味“広告塔”でもあったんです。『ヘラルボニーはこんなふうに空間演出して、こんな商品展開ができますよ』と」

そんなさなか、とある上場企業の経営者からメッセージが届きました。ヘラルボニーに可能性を感じている。ぜひ直接会ってお話したい、と。ガラス張りの広々としたオフィスへ単身乗り込んだ崇弥は、尋ねられるがまま、ヘラルボニーのビジネスモデルや直近の売上実績、経営計画や今後の事業展開について答えました。1時間ほど経ったところで、その経営者は静かに口を開きました。「わかりました。驚かないでくださいね。私にヘラルボニーをやらせてもらえませんか? 私たちの会社の一員になっていただきたい。この事業は100億……いや、1000億円規模になって、本当の意味で世界を変えられる。だから買収したいんです」と。

揺らがぬ意思と覚悟の根幹にあったのは、4つ上の兄・翔太さんの存在だった

崇弥「えっ、俺、社長じゃなくなるの!? って驚いたんですけど、それより何より、この人に見えている世界が、どうして僕には見えていないんだろう……って、ショックでしたね」

グループ会社の一員となって、崇弥には全社的にクリエイティブを総括してほしい。今いる社員たちもそのまま事業に取り組んでほしい。ただし、会社としては吸収合併し、ブランドとしてヘラルボニーを運営してもらいたい──。「次はぜひ文登さんとふたりで」と会食に誘われた崇弥は、その申し出を文登に伝えました。が、文登はすぐに答えました。「いや、断ろう」と。

文登「会ったら心が揺らぎそうで……揺らぐのも嫌だったというか。それまで中長期的なビジョンを描いていなかったわけではありませんが、ぼんやりしている部分も多かった。それで改めてふたりで真剣に話し合ったんです。ヘラルボニーとして何を目指すのか、どうして僕らがやる必要があるのか、と」

おりしも前年参加したスタートアップ支援プログラム「日本財団ソーシャルチェンジメイカーズ」を機に、併走支援してくれるようになった「社会変革推進財団(SIIF)」から、「正式に資金提供できる」という申し出がありました。その申し出を受ければ、おのずとスタートアップとしてシード、シリーズA、シリーズB……といった投資ラウンドに則り、IPO(新規株式公開)を目指すことになります。

資本主義社会の最前線、“Winner Takes All(勝者総取り)”の声が渦巻くスタートアップ業界に飛び込み、「コスト」と見なされてしまう「障害者」への認識を変える。障害のある方をビジネスモデルの中心に据えて、「障害のある方がいなければ、ビジネスが成り立たない」という“逆転構造”を社会に提示することで、障害のある方に対する認識や価値観を変える。

兄が兄のままで幸せでいられる社会を、僕らがつくる──。崇弥と文登は本気で「社会を変える」挑戦をしようと、シードラウンドの資金調達を決めました。

FRAPBOISでデザイナーとして活動していた頃からアウトサイダーアートに興味があり、2012年から9年間、ダウン症の人々が描く創作活動をサポートする「ダウンズタウン プロジェクト」とともに「FRAPBOIS x Down’s Town」というコラボレーションを行っていました。文登と崇弥を知ったのは2018年にるんびにい美術館を訪れたとき、彼らの取材記事を見たのがきっかけです。「同郷でこんなことをしている若者たちがいるんだ。何か力になれるかも」とその場ですぐにメールを送って、中目黒にあった僕のアトリエで話したのが最初の出会いでした。当時はまだほとんど売上が立っていない状況で、熱心にプレゼンしてくれたけど、ビジネスとして可能性がありそうだと思えたのは「全日本仮囲いアートプロジェクト(現・WALL ART MUSEUM)」くらい。でも非常に誠実で、彼らの描くビジョンが素晴らしいと思えて、すぐに顧問として手伝うことにしました。

いくつか企業にアプローチするものの、こちらはまだ無名の存在。思うような反応が返ってこないなかで、崇弥が何度も何度も電話をかけて、ようやくTOMORROWLANDとのアポイントを取ることができて。あのときは「ガッツあるな」って思いましたね(笑)。幸いコラボアイテムの売上も好調で、それを機にほかの企業との協業が進むようになりました。

僕自身、ファッション業界で長く勤めてきましたが、ヘラルボニーを“ファッションブランド”にはしたくはなかった。流行を生み出し、一定数在庫を抱えて、売れ残った商品を最終的には焼却処分して……そうしたストック型のビジネスではなく、ヘラルボニーはライフスタイルブランドとして、フィロソフィーを伝える手段としてさまざまなアイテムがあり、生活の中に溶け込んでいる。その価値観に共感が集まり、結果としてビジネスになっていけばいいと考えていました。

ヘラルボニーは、社会変革や革命を起こす装置なんだと思います。ヘラルボニーと仕事するようになって、街なかで車椅子に乗る人や、電車の中で大声を出す人に目が留まるようになりました。今までも沢山いたはずですが、以前の僕にはその人たちが見えていませんでした。ヘラルボニーと関わってからは「この道は車椅子通るのかな?」など自然に気になるように。きっとそうやって彼らが直面する課題に目を向ける人が増えていくはず。はじめてふたりと会ったときから、ホテル構想を語っていたんですよ。「素晴らしい考えだな」と思ったけど、正直現実になるとは思えなかった。それが実際にハイアットセントリック銀座東京やHOTEL MAZARIUMで形になって……ビジョンを思い描く才能があって、夢を語ることで優秀なメンバーが集まって、わずか数年のうちに現実となった。僕にとっても印象に残る経験になりました。

一緒に働いていて、彼らは10年後、20年後どうなっているんだろう? なんて考えることもありました。マインドもスキルも素晴らしい人ばかりで、ものすごいスピードで成長していって、入社わずか半年でベテランのような仕事ぶりをするメンバーもいる。これから組織としても大きくなっていくでしょうし、あえて人生の先輩としてアドバイスするとしたら、いつまでも作家のみなさんや福祉施設の方々、現場でものづくりに携わっている方々を大切にしてほしい、ということ。彼らがいるからこそ、ヘラルボニーはあるんだということを忘れず、フィロソフィーを大切にしていってほしいと思います。

1974年岩手県山田町生まれ。

FRAPBOIS(フラボア)など多くのファッションブランドのデザイナーを歴任後、2018年ー2023年までへラルボニーのCCO(チーフクリエイティブオフィサー)として参画。2014年より(株)ikurahdesign(イクラデザイン)を設立し、多くの企業でサステナブルな取り組みやクリエイティブを担当している。